�����F

�@�@�s�s�v���Đ��x�́A�s�s�v��@�Ɠs�s�Đ����ʑ[�u�@�ɂ���߂��Ă���܂��B

�@�@

�@�@�s�s�v��@�Ɋ�Â���Đ��x�́A�܂��Â���ɑ���n��̎��g��

�@�@�Ȃǂ�s�s�v��ɔ��f�����鐧�x�ł���܂��B

�@�@�@

�@�@�s�s�Đ����ʑ[�u�@�Ɋ�Â���Đ��x�́A���Ԃ̗͂��ő���Ɋ��p���āA

�@�@�s�s�Đ��̊j�ƂȂ�s�s�Đ����Ƃ𐄐i�����鐧�x�ł���܂��B

�@�@�s�s�v��@�ł́A�y�n���L�҂�܂��Â���NPO�@�l ���т� �܂��Â����

�@�@�@���i�Ɋւ��o���ƒm����L����c�̂Ȃǂ��A

�@�@�@

�@�@�s�s�Đ����ʑ[�u�@�ł́A�s�s�Đ����Ƃ��s�����Ǝ҂��A�y�n���L�҂Ȃǂ�3����2�ȏ�̓��ӂ�

�@�@�@����Ȃǂ̏��������Ȃ����Ƃɂ��A

�@�@�@

�@�@�s�s�v��̌��薔�͕ύX�ɂ��Ē�Ăł��鐧�x�ł���܂��B

�@�@�݂Ȃ���̒n��̗ǍD�Ȃ܂��Â����i�߂邽�߂ɁA�����̐��x��

�@�@�����p���������B

�@�@�@�@

|

|

| �@

|

| bplanA25�@�@ ��Q���s�s�v��}�X�^�[�v�����F����28/2016�N3�������@�s�z�[�� > �s����� > �s�s�v��E�ĊJ�� > �s�s�v�� >

|

| bplanA25A�@�@�@�@�@�T�v�ŁF����28/2016�N3�������@�s�z�[�� > �s����� > �s�s�v��E�ĊJ�� > �s�s�v�� >

|

| �@

|

| bplanB50�@�@�E�E�s�S�̂܂��Â���

|

| �@

|

| bplanF50�@�@�s�s�v��@ �i1968/���a�l�\�O�N�Z���\�ܓ��@����S���j

|

| bplanF53�@�@�D�y�s�s�s�v��@�{�s��� ����15�N�R���T������14��

|

| bplanF55�@�@�D�y�s�s�s�v��@�{�s�ב� ���a47�N�S���P���K����76��

|

| �@

|

| bplanM50�@�@�D�y�s�s���]���ψ���K�� ����26�N10���U���K����53��

|

| bplanM55�@�@�D�y�s�s���s���R���@�y�эs�������i�ז@�̋K��Ɋ�Â������Ɋւ���K�� ����17�N�R��31���K����35��

|

|

| bplan010�@�@�z�[�� > ���炵�E�葱�� > ���

|

| bplan010A�@�@�@�@�E�E�E�@��ʌv��E�{��

|

| bplan010B�@�@�@�@�E�E�E�@���H

|

| bplan010B1�@�@�@�@�@�@�E�E�E�@���H�̈ێ�

|

| �@

|

| bplan021�@�@�z�[�� > ���炵�E�葱�� > ��� > ��ʌv��E�{�� > �����v��

|

| bplan021A�@�@�@�@�E�E�E�@�D�y�s������ʌv��̉���Ɍ���������

|

| bplan021B�@�@�@�@�E�E�E�@�D�y�s������ʌv��

|

| bplan021C�@�@�@�@�E�E�E�@��4���s�s���p�[�\���g���b�v����

|

| bplan021D�@�@�@�@�E�E�E�@������ʑ������R�c��

|

| bplan021E�@�@�@�@�E�E�E�@�V�E�D�y�s�o���A�t���[��{�\�z

|

| bplan021F�@�@�@�@�E�E�E�@�s�S���ɂ�����n�����s�l�b�g���[�N�̌���

|

| �@

|

| bplan022�@�@�@�@�E�E������ʌv��

|

| bplan022A�@�@�@�@�@�@�E�E�u������ʌv��v�̃p���t���b�g�i�T�v�Łj����24�N�i2012�N�j1������@�@ *�@���T���̃y�[�W�͌�����܂���ł����B

|

| �@

|

| bplan022B�@�@�E�E�����s�s���̓s�s��ʃ}�X�^�[�v����

|

| bplan022B0�@�@�E�E�����s�s���̓s�s��ʃ}�X�^�[�v�����@H22/2010�N3���@�S��

|

| �@

|

| bplan022B1�@�@�@�@�@�E�E�E�E�p���t���b�g�@�@H22/2010�N �R��

|

bplan022B2�@�@�@�@�@�E�E�E�E�{��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�����v (PDF Page 2/95)

�͂��߂�

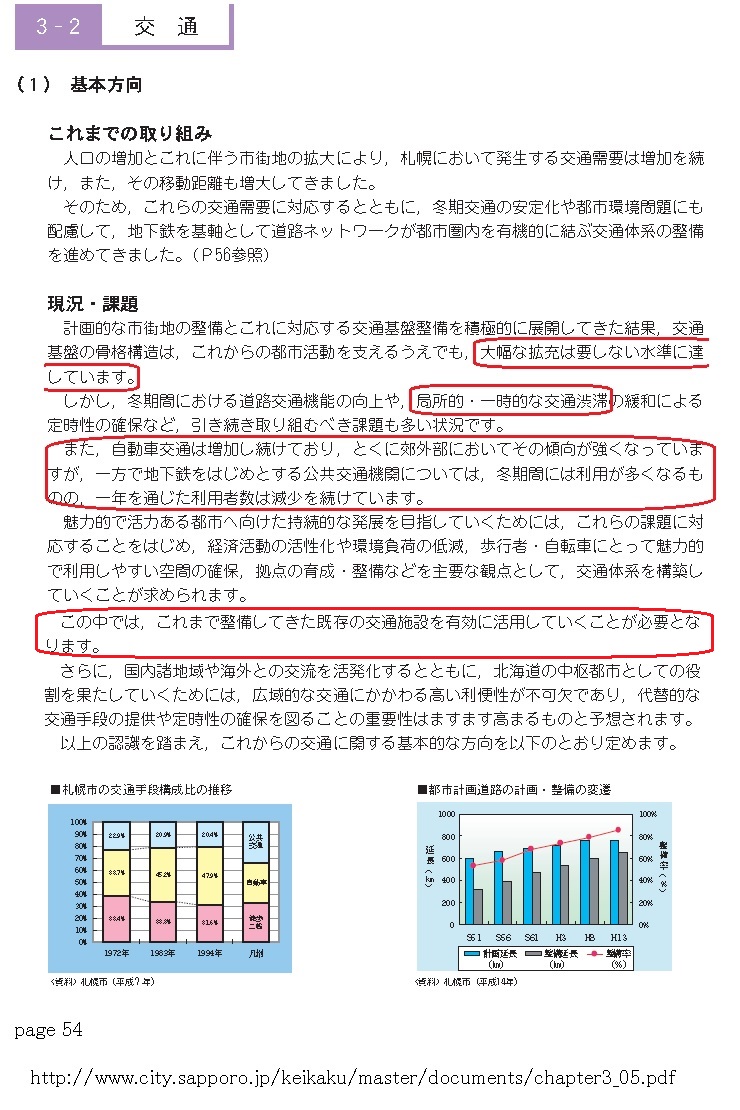

�����s�s���i�D�y�s�A���M�s�A�]�ʎs�A��Ύs�A�b��s�A�k�L���s�A�Ύ�s�A���ʒ��A��y���A�������j

�ł́A���a47�`51�N�x�ɑ�P��̃p�[�\���g���b�v���������{���܂����B���̌�A���a58�`61�N�x�ɑ�

�Q���A�����U�`�W�N�x�ɂ͑�R���̒��������{���Ă���A���̐��ʂ��e��̎{��E���ƂȂǂɊ��p���Ă���

�����B

��R������10�N���܂肪�o�߂������݁A�l���̐L�т̓݉����݂���ȂǎЉ����ω����Ă���A

�O��̓s�s��ʃ}�X�^�[�v�����ɂ����Ē�Ă�����ʖԂɂ��āA����x��������K�v���������Ă���܂��B

��S���ł́A����������ʂ���芪���Љ��̕ω��܂��A����\�z����鏭�q����Љ�̓�

���A�l�������ւ̑Ή��A�n���K�͂̊����ւ̑Ή��A�Z���Ƃ̋������̎���̒������\���c�����A�V����

�����s�s���̏��������\�z����ƂƂ��ɁA�s�s��ʎ��v�̓��������Ă��A�����\�ȑ����s�s��ʑ̌n

�ɂ��āu�����s�s�������s�s��ʑ̌n�������c��v�𒆐S�Ɍ������Ă��܂����B

�{���́A�����������������ƂɁA����ׂ����������������邽�߂̌�ʂ̂�������u�����s�s���̓s�s��

�ʃ}�X�^�[�v�����i�ڕW�N���F����42�N�j�v�Ƃ��ĂƂ�܂Ƃ߂����̂ł��B���̒����ւ̊F�l�̂����͂�

���ӂ���ƂƂ��ɁA�{�����̐��ʂ�����̓s�s��ʌv��͂��Ƃ��A�g�߂Ȑ������̉��P�ȂǑ����ʂɊ�

�p����邱�Ƃ��肢�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2010�N�i����22�N�j�R���@�@��S��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����s�s�������s�s��ʑ̌n�������c��

�@

�@

�@

�@

�@

|

|

bplan022B2A�@�@�@�@�E�E��4���s�s���p�[�\���g���b�v�����F����18�N�i2006�N�j���{

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������F�����s�s�������s�s��ʑ̌n�����i�}�X�^�[�v�������蒲���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�����vPage 81(PDF Page 5)

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s�S���H�̋@�\���S�F

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g���t�B�b�N�@�\�F�@�~���Ȏ����Ԍ�ʂ����������邽�߂̋@�\�F

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ԒʘH�Ƃ��Ă̌�ʋ@�\�D��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�N�Z�X�@�\�@�@�F�@���K�ȕ��s�����������邽�߂̋@�\�F

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������̏o�������s�ҋ�ԂƂ��Ă̋@�\�D��

|

| bplan022B3�@�@�@�@�@�E�E�E�E�s���ӌ��ƑΉ�����

|

| �@

|

| bplan023�@�@�@�@�E�E������ʑ������R�c��

|

| bplan023A�@�@�@�@�E�E�E�E�D�y�s������ʑ������R�c����

|

| bplan023B�@�@�@�@�E�E�E�E���\�F����13�N4��27�����\ ��ۑ�F�u������ʂ����Ƃ�����ʑ̌n�̊m���ɂ��āv

|

| bplan023B1�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E���\���i�T�v�Łj

|

| bplan023B11�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�u���\�̍��q�ĂɊ�ꂽ�s���ӌ��ɂ��āv

|

| bplan023B2�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E������

|

| bplan023B2A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E 1.�D�y�s�̌���Ə����� �` 2.������ʂƎ����Ԃ̓���

|

| bplan023B2B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E 3.������ʃl�b�g���[�N����ї��p���i��ɂ��� �` 3.3-1 3)�H�ʓd�Ԃ̏ɂ���

|

| bplan023B2C�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E 3.3-2�@���p���i��̎��g�ݎ��� �` 3.3-2 3)���̐��i

|

| bplan023B2D�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E 3.3-2 4)���l�ȃT�[�r�X�̐��i �` �y�Q�l�z�D�y�s������ʑ������R�c��@�ψ�����

|

| �@

|

| bplan023C�@�@�@�@�E�E�E�E���\�F����18�N8��01�����\ �F��ۑ�F�u������ʂ̌���Ɖۑ�ɂ��āv

|

| bplan023C1�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E�J����

|

| bplan023C2�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E�J�ËL�^

|

| bplan023C3�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E�ŏI���\

|

| bplan023C31�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E���╶

|

| bplan023C32A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E�ŏI���\[1/5]

|

| bplan023C32B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E�ŏI���\[2/5]

|

| bplan023C32C�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E�ŏI���\[3/5]

|

| bplan023C32D�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E�ŏI���\[4/5]

|

| bplan023C32E�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E�ŏI���\[5/5]

|

| �@

|

bplan024�@�@�@�@�E�E��4���s�s���p�[�\���g���b�v����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�p�[�\���g���b�v�����̌��ʂ͂��邱�Ƃɂ��A�����Ώ۔͈́i�����s�s���j�ɂ������ʂ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����E�ۑ肪���炩�ɂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����ɁA�����܂��������̌�ʂɊւ��l�X�Ȍv����������邽�߂̊�b�f�[�^�Ƃ��Ċ��p

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����܂��B

|

| �@

|

| bplan024A�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�������ʁi�������́j�F����18�N�i2006�N�j���{

|

| bplan024B�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�������ʁi�������́j�F�p���t���b�g

|

| �@

|

| bplan029�@�E�E����18�N�x�@�u��4�� �����s�s���p�[�\���g���b�v���� ���v�S���F�D�y�s���L

|

| �@

|

| �@

|

| bplan031�@�@�@�@�z�[�� > ���炵�E�葱�� > ��� > ��ʌv��E�{�� > �s�s�v�擹�H

|

| bplan031A�@�@�@�@�z�[�� > ���炵�E�葱�� > ��� > ��ʌv��E�{�� > �s�s�v�擹�H > �s�s�v�擹�H�̌�����

|

bplan032�@�@�@�@�z�[�� > ���炵�E�葱�� > ��� > ��ʌv��E�{�� > �s�s�v�擹�H > �s�s�v�擹�H�̌������@2007/H19/11 �`

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����F

�@

�@�@�s�s�v�擹�H�̌��������j�@�@2008/����20�N3���@�D�y�s�s���܂��Â���Ǒ�����ʌv�敔

�@�@

�@�@�D�y�s�̓s�s�v�擹�H�́A���a11�N�ɍŏ��̓s�s�v�挈�肪�s���A���̌�K�X�A�g�[��}���Ă��܂����B

�@�@���̓s�s�v�擹�H������܂Œ����ɐ������s���Ă��܂������A�ˑR�Ƃ��Ė�����ƂȂ��Ă���H���A��Ԃ�

�@�@���݂��Ă��܂��B

�@�@

�@�@�ߔN�A�Љ���傫���ω����A�܂��Â���̍l�������ω����Ă��܂������A�s�s�v�擹�H�́A���i���`���@

�@�@���ꂽ���a48�N�ȍ~�A�S�s�I�Ȍ������͍s���Ă��Ȃ��ł��B

�@�@

�@�@�����ŁA���ݖ�����ƂȂ��Ă���s�s�v�擹�H�ɂ��āA�S�s�I�Ȋϓ_�ōČ����A

�@�@������ ���s�����߂̍l�������u�D�y�s�s�s�v�擹�H�̌��������j�v�Ƃ��č��肵�܂����B

�@�@

|

|

bplan032A�@�@�@�@�@�@�E�E�s�s�v�擹�H�̌��������j�@����20/2008�N3��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����F

�@

�@�@�s�s�v�擹�H�̌��������j�@�@2008/����20�N3���@�D�y�s�s���܂��Â���Ǒ�����ʌv�敔

�@�@

�@�@�P�D���������j����̖ړI

�@�@�@�@�D�y�s�ɂ����ẮA���a30�`40 �N��ɐl����Y�Ƃ̏W�����i�݁A����ɑΉ������܂��Â��肪

�@�@�@�@�i�W���Ă��܂����B���ɁA���a47 �N�̃I�����s�b�N�J�Â��_�@�Ƃ��āA�n���S��k���̊J�ʂȂǁ@

�@�@�@�@�l�X�ȓs�s��Ղ̐������i�݁A���݂̓s�s�v�擹�H�Ԃ̍��i�����̎���ɍ\�z����܂����B

�@�@�F

�@�@�F

�@�@�@�@�ߔN�A�D�y�s�ɂ����Ă��A�l�������͊ɂ₩�ɐ��ڂ��Ă���A���q����̐i�W�ɂ��A�����

�@�@�@�@�l�������ɓ]���邱�Ƃ��\�z����Ă��܂��B�܂��A�s�X�n�̊g��X�����݉����Ă���A�s�s�Â���

�@�@�@�@�ɂ����Ă��g��^����̕����]�����}���A�R���p�N�g�E�V�e�B�ւ̍č\�z���i�߂��Ă��܂��B

�@�@�@�@

�@�@�@�@�X�ɁA����14 �N�x�̎s�\�Z���z�ł́A���ߎw��s�s�ւ̈ڍs�㏉�̑O�N�䌸�ɓ]���A����̓s�s

�@�@�@�@��Ղɂ́A�v��I�������I�Ȑ���������w���߂��Ă��܂��B

�@�@�@�@

�@�@�@�@���̂��߁A�s�s�v��}�X�^�[�v�����ɂ�����܂��Â���̕��������ʑ̌n�̕������܂��A

�@�@�@�@�o�ϊ����̊���������ւ̕��y���A���s�҂ɂƂ��Ė��͓I�ȋ�Ԃ̊m�ہA���_�̈琬�E����

�@�@�@�@�Ȃǂ���v�Ȋϓ_�Ƃ��A�܂��A�����̎{�݂�L���Ɋ��p�����s�s��Ղ̐����ɂ��z�������s�s

�@�@�@�@�v�擹�H�̑S�s�I�Ȍ��������s���Ă������Ƃ��K�v�ł��B

�@�@�@�@

�@�@�@�@�����ŁA���݁A������ƂȂ��Ă���H���E��Ԃ�S�s�I�Ȋϓ_�ōČ����A���������s�����߂�

�@�@�@�@�w�W���ɉ����A�n��j�[�Y�܂����ʘH�����������邽�߂̎��_�����A

�@�@�@�@��������������j�Ƃ��āA����̌�������i�߂Ă������ƂƂ��܂��B

�@�@�@�@

�@�@�@�@

�@�@�Q�D�s�s�v�擹�H�̌���ƌ������̕K�v��

�@�@

�@�@�@�i�R�j�������̔w�i

�@�@�@�@�@�Q�j�֘A�v��̌�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�D�y�s�ł͓s�s�Â���̕��j�̓]���Ƃ����̂܂��āA�����P�U�N�̂R���� �s�s�v���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}�X�^�[�v���������肵�Ă��܂��B ���̒��ŁA����s�X�n�̊g���}���������{�݂�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�L���Ɋ��p���Ȃ��玿�̌��� ��}���Ă����Ƃ����A�R���p�N�g�V�e�B�ւ̓]����搂���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�X�ɁA��ʂɊւ����{���j�Ƃ��āA�Љ��̕ω��₱�ꂩ��̃T�[�r�X�� ���̍l������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���܂��������I�Ȍ�ʃl�b�g���[�N�̊m���ɉ����A�n������ɉ��� ����ʑ̌n�̍\�z����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ă��܂��B

�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�i�S�j�s�s�v�擹�H�������̕K�v��

�@�@�@�@�@�@�D�y�s�̓s�s�v�擹�H�́A���s�s�ɔ�����������ƂȂ��Ă�����̂̈ˑR�Ƃ��Ė�����H����

�@�@�@�@�@�@�@���݂��A�����̒��ɂ͓s�s�v�挈���20 �N�ȏ�o�߂��Ă���H�����܂܂�A�����n���

�@�@�@�@�@�@�@�y�n���p���Ԑ������Ă���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@����ɁA�l�������E����̐i�W�A�s�s�v�擹�H�����i���̓݉��ɉ����A�R���p�N�g�V�e�B�ւ�

�@�@�@�@�@�@�@�܂��Â���̕��j�]���Ƃ���ɔ����V���Ȍ�ʑ̌n�̍\�z���܂���ƁA�S�s�I�Ȋϓ_�ł�

�@�@�@�@�@�@�@�s�s�v�擹�H�̕K�v���������邱�Ƃ��}���ł���ƍl���܂��B

�@�@�@�@�@�@�����ŁA������ƂȂ��Ă���s�s�v�擹�H�̏�I�m�ɔc�����A�����̌�ʃT�[�r�X��������

�@�@�@�@�@�@�@���������Ȃ��ŁA�����v��̔p�~���܂߂��K�Ȍ��������s���K�v������܂��B

�@�@�@�@

�@�@�R�D�������̊�{�I�ȍl����

�@�@�@�i�P�j�������̐i�ߕ��ƌ��������j�͈̔�

�@�@�@�@�@�@�D�y�s�ɂ����錩�����̗���i�S�̍\���j�́A���łɎ����悤�ɁA�悸�A��ʋ@�\�ɒ��ڂ���

�@�@�@�@�@�@�@�S�s�ꗥ�̊�Ɋ�Â��������̌����s���ƂƂ��ɁA�ʘH�����������邽�߂̎��_��

�@�@�@�@�@�@�@���܂��y�S�s�I�Ȍ����z�B

�@�@�@�@�@�@���ɁA�����Z���̕��X�̈ӌ��܂��A�ʘH���̌������s���A�s�s�v��Ƃ��Ē�߂邽�߂�

�@�@�@�@�@�@ �ύX�Ă����肷�邱�ƂƂ��܂��y�ʘH���̌����z�B

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@���̂����ŁA�{���j�͈̔͂Ƃ��ẮA�ȉ��Ɏ����S���ڂƂ��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �����������ΏۂƂ��ׂ�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A �s�s�v��̌o�܂�܂��������Ώۋ�ԕ��ނ̎��_

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�B ���ނ��Ƃ̌������̂��߂̕]���w�W�E�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C �ʘH�����������邽�߂̎��_

�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�y�s�s�v�擹�H�l�b�g���[�N�Ƃ��Ă̑S�s�I�Ȍ����z

�@�@�@�@�@�@�@�@������H�����s���s�s�v�擹�H�l�b�g���[�N���\�����镔���i��ԁj�Ƃ��đ����A���H��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ł���{�I�ȋ@�\�ł�����ʋ@�\�H�ԁi�l�b�g���[�N�j�Ƃ��ĕ]�����邽�߂̎w�W��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ݒ肵�A�S�s�ꗥ�̊�Ō����s�����ƂƂ��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@���ɁA�����̎D�y�s����ʗʓ����������������ŁA����A������H�����S���ׂ���ʋ@�\

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������s���A�s�s�v�擹�H�ԑS�̂Ƃ��Ă̓K�Ȍ�ʃT�[�r�X�������m�ۂ����Ȃ��ŁA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����{�݂�L���Ɋ��p�����������̕������𖾂炩�ɂ��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�y�����n��̎���ɉ������ʘH���̌����z

�@�@�@�@�@�@�@�@�s�s�v�擹�H�́A�����n��̉~������ʋ@�\�m�ۂ݂̂Ȃ炸�A�܂��Â���Ȃǂɂ��n���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���l�����߂Ă����������Ɏ�����ƂƂ��ɁA��ʎ��̌y���Ȃǂ̈��S���̌���ɂ���^

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@����A�s�s�v�擹�H���ʒu����n��̗��j�I�w�i��l���E�܂��Â���̓����ȂǁA����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n��̏͗l�X�ł���A�S�s�ꗥ�̊�ɂ�錟�ł͒n��j�[�Y��I�m�ɔ��f����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ƃ͍���ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�����ŁA�ʘH�����ڍׂɌ������邽�߂̎��_�����A�S�s�ꗥ�̎w�W�E��ɂ��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���o���ꂽ�������̕��������ꂼ��ɂ��Ă̗��ӂ��ׂ������𖾂炩�ɂ��A�����Z����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ӌ��Ȃǒn��j�[�Y�܂�����������i�߂Ă������ƂƂ��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

�S�D���������ؕ��@

�@�i�P�j�������̌����Ώ�

�@�@�@�@�@�������̌����ΏۂƂ���̂́A������̊����X�H�̂���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȉ��̂��̂����O�������

�@�@�@�@�@�Ƃ��܂��B

�@�@�@�@�@

| �������A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@������ʗ� 4�Ԑ��ł�OK �F H18�NNo.4PT�]������

�@�����Ԍo�ߌ�����O�v�������Ȃ��Ȃ����A�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�ꍇ�ɂ� �{���j�ɂ�茩�������s�����ƂƂ��܂��B |

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�P�j��v�������H��

�@�@�@�@�@ �D�y�s�̍��i�������H�ł���

�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�A�g�@�y 1 �� �z�@�P�o�C�p�X11 ���˓��H

�@�@�@�@�@�@��

�@�@�@�@�@�@�@�@ ��D�y�s�s�s�v��}�X�^�[�v�����v

�@�@�@�@�@ �̒��Ő����𐄐i���邱�ƂƂ���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@ �܂��A����ȊO�̍����ɉ����A���ӎs���ƘA�����铹�H�ɂ��ẮA

�@�@�@�@�@ �L��I�Ȍ�ʂ��m�ۂ���ϓ_����A�������Ώۂ��珜�O������̂�

�@�@�@�@�@ ���܂��B

�@�@�@�@�@�@���j�@���i�������H�͊����Q�l����1.���Q��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ��v�������H

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�A�g�@�y 1 �� �z �P�o�C�p�X�P�P���˓��H

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A ����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�B ���ӎs�ƘA�����铹�H

�@�@

�@�i�Q�j�����������Ώۋ�Ԃ̕���

�@�@

�@�i�R�j�������̂��߂̕]���w�W�E��ƌʘH�����������邽�߂̎��_

�@�@�@�T�D�s�X�����̊g��ɔ����s�s�v�挈�肳�ꂽ���

�@�@�@�@�@�@�@ �������̕��@

�@�@�@�@�@�@�A �������̎w�W�E�

�@�@�@�@�@�@�B �ʘH�����������邽�߂̎��_

�@�@�U�D���������݂��A�s�s�v���K�v�ȎԐ������m�ۂ���Ă�����

�@�@�@�@�@ �������̕��@

�@�@�@�@�@�@�������Ԃ̒��ɂ́A�������Ɠs�s�v�擹�H���͂���

�@�@�@�@�@�@�قȂ�ꍇ�i���������ƌv�敝���̍������������̂�A

�@�@�@�@�@�@�������`�Ɠs�s�v��̐��`���قȂ���́j�����݂��A

�@�@�@�@�@�@���̂悤�ȏꍇ�ɂ́A�������s�s�v�擹�H�Ƃ��Ă̋@�\

�@�@�@�@�@�@���T�˖������Ă��邽�߁A��p�Ό��ʂ��]�߂��ɍ����

�@�@�@�@�@�@���Ǝ��{������ȘH�������݂��Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@���������āA�����ŊT�˓s�s�v�擹�H�̋@�\������

�@�@�@�@�@�@����ꍇ�ɂ��ẮA�����������ւ̕ύX����Ƃ��܂��B

�@�@�@�@�A �������̎w�W�E�

�@�@�@�@�@�@�s�w�W�t �������ɂ����ēs�s�v�擹�H�̋@�\���T�ˊm��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����

�@�@�@�@�@�@�s��t �������������H�\���߂Ɋ�Â��ŏ������i���\�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ɔ�ו��L�ƂȂ��Ă���B�������A�������ȉ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��1)�`3)�̂����ꂩ�ɊY������ꍇ�́A���\

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���E�ԓ��@�\�̏[���v����p���邱�ƂƂ���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1) �ʊw�H�Ɏw�肳��Ă���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2) �����Ɏ�v�{�݂����n���Ă���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E �����{�݁A����{�݁A��å�����{�݁A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������̈�فA�����{�݁A�W��{��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E ��K�͏��ƓX�܁A���X�X

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E ��K�͓X�܂̗��n�\���i�����̗p�r

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n��F���ƁA�ߗ��ƁA���H�ƒn��j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@3) �o�X�H���ƂȂ��Ă���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�\: ���H�\���߂Ɋ�Â��ŏ�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�o�T�F�D�y�s�s�s�v�擹�H�̌��������j ����20�N3�� �D�y�s�s���܂��Â���� ������ʌv�敔 16��

�@�@�@�@�@�@----------------------------------------------------

�@�@�@�@�@�@���H����@�Ԑ����@�ŏ������@�@ ���E�ԓ��@�\�̏[��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʊw�H,��v�{��,�o�X�H��

�@�@�@�@�@�@----------------------------------------------------

�@�@�@�@�@�@�S��P���@�@2�@�@�@12.5m�@�@�@�@�@�@14.5m

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@4�@�@�@19.0m�@�@�@�@�@�@21.0m

�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�@�@�@�@�@�@�S��Q���@�@2�@�@�@12.0m�@�@�@�@�@�@14.0m

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@4�@�@�@18.0m�@�@�@�@�@�@20.0m

�@�@�@�@�@�@----------------------------------------------------------

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@[��]�@��� ���S�Ԑ�����@�Ԑ����������@H24/2012/4/01���_�@(�o�T)�D�y�s�� H29/2017/6/23

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ʗ���/���@�@ ���e��ʗ���/��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��@�ԁ@�@�@�@�@ ���H��ʁ@ �Ԑ����@�����@�@ H42/2030���v�@�@ ���H�\����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@-------------------�@ ---------�@------�@----�@ -------------�@ ---------------

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ��19��ʂ� �������� ��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��19�� 7 �` ��19��10�@ �S��Q���@�@ �S�@�@�Q�O�@�@�@�Q�Q,�W�O�O�@�@�Q�S,�O�O�O

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��19��11 �` ��19��14�@ �S��Q���@�@ �S�@�@�Q�V�@�@�@�P�W,�S�O�O�@�@�Q�S,�O�O�O

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@-------------------�@ ---------�@------�@----�@ --------------�@--------------

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ��~�R �` ��19�� ��k���� ��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� 9��22 �` ��19��10�@ �S��P���@�@ �S�@�@�Q�V+ �@�`�Q�W,�P�O�O�@�@�Q�W,�W�O�O

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� 2��27 �` �� 7��25�@ �S��P���@�@ �S�@�@�Q�V+ �@�@�Q�U,�O�O�O�@�@�Q�W,�W�O�O

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@------------------------------------------------------------------------------

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�B �ʘH�����������邽�߂̎��_

�@�@�@�@�@�@�@�@���������Ɠs�s�v�擹�H�̕������قȂ�ꍇ�ɂ��ẮA

�@�@�@�@�@�@�@�@���H�\���߂ɂ��ƂÂ��ŏ���������Ƃ����A���E

�@�@�@�@�@�@�@�@�ԓ��@�\�̏[����}����������̒e�͓I�ȉ^�p���s���A

�@�@�@�@�@�@�@�@�n��̎���ɉ����Č������邱�ƂƂ��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�܂��A�������`�Ɠs�s�v�擹�H�̐��`���قȂ�ꍇ�ɂ́A

�@�@�@�@�@�@�@�@���H�\���߂Ɋ�Â��Ȑ����a����{�Ƃ�����ŁA���Y���H

�@�@�@�@�@�@�@�@�̌�ʎ��̔����Ȃǒn�`���ʏɉ��������S���A

�@�@�@�@�@�@�@�@�~�����̊m�ۂɂ��Č������邱�ƂƂ��܂��B

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�V�D���������݂��Ȃ��A�����͌����ł͓s�s�v���K�v�ȎԐ������m��

�@�@�@�@�@����Ă��Ȃ����

�@�@�@�@�@�@�@ �������̕��@

�@�@�@�@�@�@�@ �������Ԃ́A�������҂���Ă�����ʋ@�\�i�Ԑ����j

�@�@�@�@�@�@�@ ���m�ۂ���Ă��Ȃ����߁A���Y��Ԃ�������ʋ@�\

�@�@�@�@�@�@�@ �����ӓ��H����ւ��Ă���ɂ���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@ ���̂悤�ȏꍇ�ŁA���ӓ��H�ł̍��G�������Ȃ���

�@�@�@�@�@�@�@ �����ẮA�������Ԃ̕K�v���̒ቺ����ɂ���p��

�@�@�@�@�@�@�@ ���ʂ��]�߂Ȃ����Ƃɂ��A��������Ǝ��{������ƂȂ�

�@�@�@�@�@�@�@ �Ă���ꍇ������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@ ���������āA���Y��Ԃɋ��߂�����ʋ@�\������

�@�@�@�@�@�@�@ �̓s�s�v�擹�H�ԂŊm�ۂ���Ă��邩�̌����s���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(1�D��ʋ@�\�̌��j

�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@ ���������݂��Ȃ��������Ԃł́A���ݐ����ς݂̓s�s

�@�@�@�@�@�@�@ �v�擹�H�Ԃ����ŁA�����̌�ʎ��v�ɑΉ��ł���ꍇ�́A

�@�@�@�@�@�@�@ �p�~����Ƃ��A�����ł͓s�s�v���K�v�ȎԐ������m��

�@�@�@�@�@�@�@ ����Ȃ���Ԃł́A�Ԑ��������������Ă��A�������

�@�@�@�@�@�@�@ ���v�ɑΉ��ł���ꍇ�ɂ́A�Ԑ��������������邱��

�@�@�@�@�@�@�@ �Ƃ��A�Ԑ������m�ۂ�����ԂƂ��čČ������s�Ȃ�

�@�@�@�@�@�@�@ �܂��B

�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@ �܂��A�����̓s�s�v�擹�H�Ԃ����ł͊m�ۂ���Ȃ��ꍇ

�@�@�@�@�@�@�@ �ɂ��ẮA����Ɏ��ӂ̓s�s�v�擹�H�ȊO�̌�����

�@�@�@�@�@�@�@ ��ʋ@�\����ւł��邩�m�F��(2�D����̌��j�A

�@�@�@�@�@�@�@ ��֓��H�����݂���ꍇ���U����Ƃ��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�A �������̎w�W�E��@�@�g��

�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�B �ʘH�����������邽�߂̎��_

�@

�@�i�S�j�������t���[�@�@�g��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�B �ʘH�����������邽�߂̎��_

�@

�@�i�S�j�������t���[�@�@�g��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|

�Q�l�|2

�@�@�@�Q�D���H�\���߂Ɋ�Â��ŏ������̐ݒ�

�@�@�@�@�i�P�j�Œ���̕����i�ŏ������j�̍l�����t���[

�@�@�@�@�@�@�@�@�P�j���H�\���߂ɂ��ŏ�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���H�\���߂ɂ����ẮA���H��ʂ��ƂɎԓ����y�ѕ������ňȉ��̂悤�Ȋe������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l�����������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T�D�ԓ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �Ԑ�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���H��ʁ@�@�@�@�W���l

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S��P���@�@�@�@3.25m

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S��Q���@�@�@�@3.00m

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �H������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ŏ������@�F�@0.5m�i�����]�T�̂��߂̍ŏ����j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�U�D������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ��������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Œᕝ���Ƃ��ĉ��\��2.0m ���ŏ��̊�Ƃ��ėp����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Œᕝ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�@�@������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���s�҂̌�ʗʂ������ꍇ�@�@3.5m�@�@�@4.0m

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̑��̏ꍇ�@�@�@�@�@�@�@�@2.0m�@�@�@3.0m

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �{�ݑѕ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ŏ������F0.5m

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1) ���H�\���߂ɂ��ŏ������@��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2) ������������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �ʊw�H�Ƃ��Ă̈��S��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A ��v�{�݂ւ̕��s�ғ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�B �o�X�H��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@3) �~���̓��H�@�\�̌���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@4) ���H�@�\����������镝��

�@�@�@�@�@�@���@�P�j���H�\���߂ɂ��ŏ�����

�@�@�@�@�@�@�@�@���H�\���߂ɂ����ẮA���H��ʂ��ƂɎԓ����y�ѕ������ňȉ��̂悤�Ȋe������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l�����������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T�D�ԓ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �Ԑ�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���H��ʁ@�@�@�@�@�@�W���l

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S��P���@�@�@�@�@3.25m

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S��Q���@�@�@�@�@3.00m

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �H������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ŏ������@�F�@0.5m�i�����]�T�̂��߂̍ŏ����j

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�U�D������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ��������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Œᕝ���Ƃ��ĉ��\��2.0m ���ŏ��̊�Ƃ��ėp����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Œᕝ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�@�@������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���s�҂̌�ʗʂ������ꍇ�@�@�@3.5m�@�@�@4.0m

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̑��̏ꍇ�@�@�@�@�@�@�@�@�@2.0m�@�@�@3.0m

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �{�ݑѕ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ŏ������@�F�@0.5m

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�l���Z�F�@�ŏ����� �@�@�R�����g by �s���O���[�v

| ��4���1�� | �ԓ��� | ������ |

|

�Ԑ��� | �Ԑ�����

�W���l | �H������

�ŏ����� | ��������

�Œᕝ�� | �{�ݑѕ���

�ŏ����� | ���v

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 4 | 3.25*4

=13m | 0.5*2

=1m | 3*2

=6m | 0.5*2

=1m | w/������

21.0m

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 4 | 3.00*4

=12m | 0.5*2

=1m | 3*2

=6m | 0.5*2

=1m | w/������

20.0m

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 4 | 3.25*4

=13m | 0.5*2

=1m | 2*2

=4m | 0.5*2

=1m | w/�����̂�

19.0m

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 6 | 3.25*6

=19.5m | 0.5*2

=1m | 3*2

=6m | 0.5*2

=1m | w/������

27.5m

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 6 | 3.25*6

=19.5m | 0.5*2

=1m | 2*2

=4m | 0.5*2

=1m | w/�����̂�

25.5m | | | | | | | | | | |

| ��4���2�� | �ԓ��� | ������ |

|

�Ԑ��� | �Ԑ�����

�W���l | �H������

�ŏ����� | ��������

�Œᕝ�� | �{�ݑѕ���

�ŏ����� | ���v

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 4 | 3.00*4

=12m | 0.5*2

=1m | 3*2

=6m | 0.5*2

=1m | w/������

20.0m

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 4 | 3.00*4

=12m | 0.5*2

=1m | 2*2

=4m | 0.5*2

=1m | w/�����̂�

18.0m

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 6 | 3.00*6

=18.0m | 0.5*2

=1m | 3*2

=6m | 0.5*2

=1m | w/������

26.0m

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 6 | 3.00*6

=18.0m | 0.5*2

=1m | 2*2

=4m | 0.5*2

=1m | w/�����̂�

24.0m | | | | | | | | | �@�@�@�@�@�@�@�@�@

|

|

| �@

|

| bplan032A2�@�@�@�u�D�y�s�̓��H�v��̕ϑJ�v�@�֘A����

|

| �@

|

bplan032B�@�@�E�E�u�D�y�s�s�s�v�擹�H�̌��������j�v�i�āj�ɑ���s���ӌ���W�i�p�u���b�N�R�����g�j�̎��{���ʂɂ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��W���ԁF����19/2007�N11��28���`����19/2007�N12��28��

|

| bplan032B0�@�@�E�E�u�D�y�s�s�s�v�擹�H�̌��������j�v�i�āj�ɑ��邲�ӌ��Ɩ{�s�̍l�����ɂ���

|

| bplan032B1�@�@�@�E�E�E�E�s���ӌ���W�i�p�u���b�N�R�����g�j�̎��{���ʂɂ��āy�Q�l�z���ӌ����W��������

|

| bplan032B2�@�@�@�E�E�u�D�y�s�s�s�v�擹�H�̌��������j�vH19/2007�N11���@�i�āj�S��

|

bplan031B7�@�@�E�E����19�N�x ��40�� �D�y�s�s�s�v��R�c�� �c���^�@����19�N11��14���@�D�y�s�s���܂��Â����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�l�@�E�@�s�s�v�擹�H�̌��������j 2008/����20�N3�� by ������ʌv�敔

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c���^����

|

�R �o �� �� �� ���F���эD�G��͂���20���i�����Q�Ɓj

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�D�y�s�F�s���܂��Â���ǒ��A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F�s���܂��Â���ǁ@�s�s�v�敔���A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F�s���܂��Â���ǁ@������ʌv�敔���A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F���ǂ݂ǂ�̐��i����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F���lj������͐암��

�S �����

�y�֘A�����Č��z

�@�@�@�@�@�@�@�@ �s�s�v�擹�H�̌������������� ���ԕ�

�@�@�@�@�@�@�@�@

���s�s�v�擹�H�̌������������� ���ԕɂ���

�����щ ����ł́A�ŏ��ɁA�֘A�����Č��̓s�s�v�擹�H�̌������������� ���ԕɂ��Ăł���܂��B

�@�@���̈Č��ɂ��܂��ẮA�D�y�s�̕����炲�������������O�ɁA��������̕���ł���܂������]��ψ�

�@�@����A����܂ł̌����o�ߓ��ɂ��Ă��������������Ǝv���܂��B�@��낵�����肢���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�������ψ� �s�s�v�擹�H�̌������Ɋւ����啔��̕���߂Ă���܂��������ł��B

�@�@�{���́A���ԕ̌`�ŁA����܂ŐR�c�������e�ɂ��Ă��������܂��B����ɂ��܂��Ă��ӌ���

�@�@���������܂��āA�ŏI�I�ȓ��\�̕��Ɏ����Ă��������Ǝv���܂��B��낵�����肢���܂��B

�@�@

�@�@���̈Č��́A�����P�V�N�X���J�Â̓s�s�v��R�c���ɂ����Đݒu���F�߂�ꂽ���̂ł���܂��āA��P���

�@�@��������P�V�N�P�Q���Q�P���ɊJ����܂����B�����āA�ȍ~�S��̕���J�Â���A�����P�X�N�P�O��

�@�@�P�O���ɂ����Ē��ԓ��\�Ă��܂Ƃ܂������Ƃɂ��A�{���A�����ł��������鎟��ł���܂��B

�@�@

�@�@���̊ԁA��������Ƃ̑傫�ȗ���́A�����P�̂P�P�y�[�W������������B

�@�@�����ɁA�S�s�I�Ȍ����̍l����������܂��āA�{����ł�������Ƃ́A���������j�͈̔͂Ƃ���������

�@�@���_���ɂ��ċc�_���������܂����B

�@�@�����āA����Ɋ�Â��āA�ʘH���̌����ɂ��܂��ẮA���̕��j�Ɋ�Â��Ȃ��炻�ꂼ��̕��Ǔ���

�@�@����Ă����Ƃ����l�����ł���܂��B

�@�@�ł�����A�������́A�ʘH���ɂ��Ă͓��ɂ������날������Ƃ����c�_�͂��܂���ł����B

�@�@������c�_����ɓ������āA���������j�͂��낢��ȏꍇ������Ƃ������Ƃ܂��Ȃ���R�c�����킯

�@�@�ł��B

�@�@

�@�@��ԑ�ς������̂́A�������̌����Ώۂ̏����ł������܂��B

�@�@�s�s�v�挈�肪����āA�����ԁA���ꂪ���{����Ȃ��Ƃ����܂܂̓��H����������B

�@�@�ǂ������ӂ��Ȍ`�Ŏ��{�A�����ł��Ă��Ȃ��̂��Ƃ������Ƃ��ʂɂ����Ɛ���Ă��܂����B���̒��ŁA

�@�@���낢��Ȍ`�Ŏ����ł��Ă��Ȃ��A������̏ꍇ���킩���Ă����̂ł��B

�@�@���̂��Ƃނ��A������ǂ̂悤�ɂ��Ă��ꂩ�猩���������Ă��������̂��A�Ⴆ�A���̂܂܌p��

�@�@����̂��A�܂��͌v�������������̂��Ƃ������ƁA���̋c�_�ɔ��Ɏ��Ԃ��������Ă���܂��B

�@�@

�@�@�����̂P�P�y�[�W�ɂ���܂��悤�ɁA�Ԃň͂��������������Ώۂ̏����͉����A�����������Ώۂ̕��ނ�

�@�@���_�A�ǂ��������_�ŕ��ނ��ł��邩�Ƃ��A���ꂼ��̕��ނ��Ƃ̎w�W�Ƃ���A����ɌʘH���̌���

�@�@�̎��_�͂����������Ƃ�������Ɠ��܂��Ă����ׂ����Ƃ������Ƃɂ��Ă��낢��Ƌc�_���������܂����B

�@�@

�@�@���̌��ʁA�P�R�y�[�W����������������̂ł����A������������Ƃ������̂́A��{�I�ɂ͖�����ł�

�@�@��v�������H�Ƃ����Ɖ����������̋�Ԃ͑Ώۂ���O���Ƃ������ƁA�傫�Șg���܂����߂܂����B

�@�@

�@�@���ꂼ��̓��H���A��v�������H�ɂȂ��Ă��Ȃ����A���ꂩ��߂������Ɏ��Ɖ����s���錩�ʂ��͂Ȃ�

�@�@���낤���Ƃ������Ƃ��`�F�b�N����܂��āA����Ɍʂ̕��ɓ����Ă��܂����B

�@�@

�@�@���ʓI�ɁA�t���[�`���[�g�Ō����܂��ƁA�Q�O�y�[�W�Ɍ������̃t���[�Ƃ������̂�����܂��B

�@�@���ǁA�Q�N�Ԃ����Ă��̃t���[���������Ƃ����̂����_�ł���܂��B

�@�@����́A�����Ɏ���܂łɐ����Ƃ��낢��ȋc�_�����A����Ӗ��ł͂킩��₷�����Ă����Ǝv���܂��B

�@�@�厖�Ȃ��Ƃ́A���̈�ԉ��̌������̒��ŗƉ��F�ƃs���N������܂��B

�@�@���ꂪ�������̕������ƊW���܂��āA�Q�O�y�[�W�̈�ԉ��̃O���[���Ƃ������̎��_�̉��F�Ȃǂ͂P�Q

�@�@�y�[�W�̌������̃p�^�[���ƃ����N���Ă��܂��B

�@�@�Ⴆ�A�s���N�̏ꍇ�͔p�~�Ƃ����p�^�[���ł���܂����A���̔p�~�̃p�^�[���͂����������Ƃł��A�U��

�@�@�����Ƃ����p�^�[���͂��̂悤�ɂȂ�܂��ƁA�P�Q�y�[�W�ɋ�̓I�ɏ����Ă���܂��B

�@�@

�@�@����ɁA�������̒��ŁA�����̕����ɓs�s�v�悻�̂��̂�ς��悤�Ƃ����悤�ȕύX������܂��B

�@�@�ł�����A�P�Q�y�[�W�̃p�^�[���ƂQ�O�y�[�W�̌������̕������̈�ԉ��̕����������N���Ă��܂��B

�@�@

�@�@�����������ƂŁA���ꂩ��ʂ̂��Ƃ������ǂ̕����炲�������������܂��B

�@�@

�@�@���̋c�_�̒��œ��ɋ������Ă��������������Ƃ́A�s�s�v�擹�H���������Ƃ������Ƃ́A���낢��ȍŏ���

�@�@�������̏����A�Ȃ��K�v���Ƃ������ƁA����������ɂ�����ۑ�A�s�s�v�挈�肳��܂��Ƃ��낢��Ȑ���

�@�@������܂��B

�@�@���ꂩ��A�Љ�������ω����Ă������Ƃɂ��Ή����K�v�ł��낤�Ƃ��A�܂��Â���̕��j�̕ϊ����K�v���낤

�@�@�Ƃ������ƂŌ������������悤�Ƃ��Ă��܂����A����ł��A����炵�₷���D�y�̂܂������邽�߂Ƃ���

�@�@���_�͂�������c�����Ƃ������ƂŁA���������P�̈�Ԍ��̎Q�l�Q����������������Ǝv���܂��B

�@�@

�@�@����́A���H�\���߂Ƃ������H������������܂����A�܂��A�ŏ����A����ɍ��킹�Ȃ��Ƃ����̂��s�s

�@�@�v�擹�H�̂�����ł��B

�@�@����ɖ����Ȃ��ꍇ�́A�܂��͂�������悤�ɓ��H�������Ă��������Ƃ������j�ł���܂��B

�@�@�������A�D�y�̏ꍇ�́A���̍ŏ����̏������A�Ⴆ�Ε����ł��Ⴊ�~��n��ƍ~��Ȃ��n��ł͍l��������

�@�@����Ă��܂��B

�@�@�ł�����A���H�\���߂ōŏ����Ƃ���Ă��Ă��A�~�̂��Ɠ����l���Ă��L���Ƃ������Ƃŕ������l���Ă���

�@�@�܂��B

�@�@����́A�����ł������ł����A�Q�l�̂T�y�[�W�ڂɂ���܂��悤�ɁA��͂�Ⴞ�܂蓙���s���Ȃ��߂ɁA

�@�@���̂��߂̕��������͖{�B�Ƃ͈���čL���Ƃ邱�Ƃ����̂܂��Â���̏�ő厖���Ƃ������Ƃ��A�ŏ����A

�@�@���܂��Ă���܂��B

�@�@

�@�@���̂悤�ȓ��{�̒��Ō����ŏ����̕������L���A�~���Ԃł���炵�₷���܂��Â���Ƃ������ƂŁA����

�@�@�ׂ�����Ċm�F���A����Ƃ����̂悤�ȓ��H���������Ă��������Ƃ������j���o���킯�ł��B

�@�@

�@�@���ꂩ���̓I�Ȑ��������肢���܂����A�Q�O�y�[�W�ƂP�Q�y�[�W�̊֘A�̂���������낵�����肢��������

�@�@�v���܂��B�@���̕�����ȏ�ł��B

�@�@

�����щ ����ł́A���������A�D�y�s�̒S�����炲���������肢�������܂��B

���s���܂��Â���Ǒ�����ʌv�敔�� ������ʌv�敔���̓���Ɛ\���܂��B

�@�@�������܁A��������̕�����o�܂̂����������������܂����̂ŁA���̕�����A�s�s�v�擹�H�̌��������j

�@�@�i�āj�̓��e�ɂ��܂��Ă����������Ă��������܂��B

�@�@

�@�@�s�s�v�擹�H�̌������̕K�v���ɂ��܂��ẮA��قǂ��������������܂����A�������ɓ�����܂��āA�܂�

�@�@�D�y�s�̓���I�Ȋ�ƂȂ錩�������j���A���R�c��̂��c�_�����������Ȃ�����肷��K�v������ƍl���܂��āA

�@�@���A������\���グ�܂������A�����P�V�N�X���J�Â̓��R�c��ɂ����܂��āA���̕K�v���ɂ��Ă��������A

�@�@��啔����J�Â����Ƃ���ł������܂��B

�@�@

�@�@����܂ŁA�S��̐�啔����J�Â��Ă��������A������������߁A�ψ��̊F�l���炲�ӌ��A���w�E������������

�@�@�Ȃ���A�P�[�X�X�^�f�B�[���s���A������i�߂Ă������̂ł������܂��B

�@�@

�@�@���̂��сA���̌��������j�̈Ă��܂Ƃ܂�A��啔��̂����������������܂����̂ŁA���̓��e�ɂ��āA����

�@�@�������܂��B

�@�@

�@�@���茳�̎����ł́A�E���Ɋ֘A�����Č������|�P�Ə�����Ă�����̂��A�s�s�v�擹�H�̌��������j�i�āj�ł���

�@�@���܂��āA�����|�Q�Ə�����Ă�����̂��A���̊T�v�ɂ��Ďs���̕��ɂ킩��₷���܂Ƃ߂��p���t���b�g��

�@�@�������܂��B

�@�@

�@�@����ł́A�����P�̓��e�ɉ����܂��āA�X�N���[���ł����������Ă��������܂��̂ŁA�X�N���[���̕��������

�@�@�������������Ǝv���܂��B

�@�@

�@�@����ł͂܂��A�s�s�v�擹�H�̈Ӗ��Ƃ��̌������̕K�v�����炲�����������܂��B

�@�@�s�s�v�擹�H�Ƃ́A�s�������̗����̌����}��A�ǍD�ȓs�s�����m�ۂ��邽�߂ɁA�����̐������K�v�s����

�@�@�{�݂Ƃ��āA�s�s�v��@�Ɋ�Â����肳��铹�H�ł������܂��B

�@�@

�@�@�����ŁA�����A�\��������ʗʂȂǂ����ƂɁA�K�v�ƂȂ�Ԑ����Ȃǂ�

�@�@�l�����A���H�ԂƂ��Ĕz�u���A���̈ʒu�y�ы����߂Ă���܂��B

�@�@���̓s�s�v�擹�H�Ƃ��Ē�߂�ꂽ���ɂ́A�����̎��Ƃ��~���Ɏ��{���邽�߂ɁA�s�s�v��@�ɂ����̌��z������

�@�@�ۂ����Ă������܂��B

�@�@�@

�@�@�D�y�s�ɂ����܂��ẮA���a�P�P�N�ɍŏ��̓s�s�v�擹�H�̌��肪�s���A���̌�A�l�����ʗʂ̑����A�s�X�n��

�@�@�g��ɑΉ��������H�Ԃ̊g�[���s���Ă܂���܂����B

�@�@���̌��ʁA�����P�W�N�x�����݁A�s�s�v�挈�肳��Ă��铹�H�̉����͖�W�V�Okm�ƂȂ��Ă���A���̂��������ς�

�@�@�͖�V�W�Okm�ŁA�������͖�X�O���ƂȂ��Ă���܂��B

�@�@

�@�@���̐������́A���̓s�s�Ɣ�r���Ă��A���ɍ��������ƂȂ��Ă���܂����A�������̓s�s�v�擹�H�����݂��Ă���

�@�@���܂��B

�@�@���̂����A���܂��Ɏ��Ƃɒ��肵�Ă��Ȃ��A�����������͖�S�Ukm�ƂȂ��Ă���܂����A�s�s�v�挈�肩��̌o�ߔN��

�@�@�����܂��ƁA�Q�O�N�ȏ�o�߂������̂��V���ȏ���߂Ă������܂��B

�@�@

�@�@��قǂ������������܂����Ƃ���A�s�s�v�擹�H�����肳��܂��ƁA���̋����ɂ͈��̌��z�������ۂ����܂�

�@�@�̂ŁA���̂悤�Ȓ����������Ԃɂ��܂��ẮA���̐��������������Ă���Ƃ�����肪�������܂��āA���̂��Ƃ�

�@�@�s�s�v�擹�H�������̔w�i�̂P�_�ڂƂȂ��Ă���܂��B

�@�@

�@�@�܂��A����܂Ől���͑����������Ă����Ƃ���ł������܂����A�ߔN�͂��₩�ɐ��ڂ��Ă���A����͌����X����

�@�@�]���邱�Ƃ��\������܂��B�s�s�Â���ɂ����Ă��A�g��^����̕����]�����}���A�R���p�N�g�V�e�B�ւ̍č\�z��

�@�@�i�߂��Ă���Ƃ���ł���܂��B

�@�@����ɁA�o�ϐ����̒���ɂ��A�s�s�v�擹�H�ɂ��܂��Ă��A����܂ł̗ʓI�g�[����A�������I�Ȑ����ւ̓]����

�@�@���߂��Ă��Ă���܂��B

�@�@���̂悤�ɁA�ߔN�A�Љ�o�Ϗ��傫���ω����Ă��邱�Ƃ��A�w�i�̂Q�_�ڂɂ������܂��B

�@�@

�@�@���̂悤�Ȃ��Ƃ���A���ݖ�����ƂȂ��Ă���s�s�v�擹�H�ɂ��āA�����̌�ʃT�[�r�X�����������������ŁA�s�s

�@�@�v�擹�H�̔p�~���܂߂��K�Ȍ��������s���K�v������ƍl���Ă���܂��B

�@�@

�@�@�����ŁA���ɁA�������ɓ�����܂��Ă̐i�ߕ��ł������܂��B

�@�@�������ɓ�����܂��ẮA�܂��A��ʋ@�\�ɒ��ڂ����D�y�s�Ƃ��Ĉ��̊�Ɋ�Â������s���A���ɁA�����Z����

�@�@���X�̈ӌ������܂��A�ʘH���̏ڍׂȌ������s������ŁA���������Ó��Ɣ��f���ꂽ���̂ɂ��āA�s�s�v��̎葱��

�@�@�i�߂Ă܂��肽���ƍl���Ă���܂��B

�@�@

�@�@�Ȃ��A�������̐i�ߕ��̂����A���������j�ɂ��ẮA�����������Ώۂ̏����A�����Ώۋ敪�̕��ނ̎��_�A���ނ��Ƃ�

�@�@�w�W�E��A�ʘH�������̎��_�ɂ��Ē�߂Ă������܂��B

�@�@

�@�@����ł́A���̗���ɉ����܂��Ă����������������Ǝv���܂��B�@�@�܂��A�������̌����Ώۂł������܂��B

�@�@�������̌����ΏۂƂ���̂́A������̊����X�H�Ƃ��܂����A�Ώۂ��珜�O������̂��������܂��B

�@�@

�@�@�܂��A��v�������H���ł������܂��B

�@�@�s�s�v��}�X�^�[�v�����̒��ł��A�����𐄐i���邱�ƂƂ���Ă���܂��Q�A�g�P��P�o�C�p�X�P�P���˓��H�ɂ���

�@�@���ẮA�D�y�s�̍��i�I�Ȋ������H�ł���܂��̂ŁA���͌������̑Ώۂ���͏��O���邱�ƂƂ��Ă���܂��B

�@�@����ȊO�̍����A����ɂ͎��ӎs���ƘA�����铹�H�ɂ��܂��Ă��A�L��I�Ȍ�ʂ��m�ۂ���ϓ_����A�������̑Ώۂ�

�@�@�珜�O���Ă���܂��B

�@�@

|

|

bplan032C�@�@ �E�E����19�N�x ��41�� �D�y�s�s�s�v��R�c�� �c���^�@����20�N02��08���@�D�y�s�s���܂��Â����

bplan032C1�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�@�s�s�v�擹�H�̌��������j 2008/����20�N3�� by ������ʌv�敔

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c���^����

|

�R �o �� �� �� ���F���эD�G��͂���19���i�����Q�Ɓj

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�D�y�s�F�s���܂��Â���ǒ��A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F�s���܂��Â���ǁ@�s�s�v�敔���A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F�s���܂��Â���ǁ@������ʌv�敔���A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F���ǂ݂ǂ�̐��i����

�y�֘A�����Č��z

�@�@�@�@�@�@�@�@�s�s�v�擹�H�̌������������� �u���������j�v�ɂ���

��S�P�� �s�s�v��R�c�� ���O���[�v����

�@�@�y�֘A�����Č��z�@�s�s�v�擹�H�̌������������� �u���������j�v�ɂ���

�@�@

���s�s�v�擹�H�̌�������������u���������j�v�ɂ��� Page14�`

�����щ �ł́A���ɐi�߂����Ă��������܂��B

�@�@���́A�֘A�����Č��Ƃ��ēs�s�v�擹�H�̌�������������u���������j�v�ɂ��āA����͒S������

�@�@�������肢�܂��B

���s���܂��Â���Ǒ�����ʌv�敔�� ������ʌv�敔���̓���ł������܂��B

�@�@����ł́A�s�s�v�擹�H�̌��������j�ɂ��܂��Ă������Ă��������܂��B

�@�@���茳�̎����ł́A�E����֘A�����Č������Ə�����Ă�����̂ł������܂��B

�@�@�܂��A���̒��̎Q�l�����P�y�[�W�ڂ̎��������₷���������̂��A�{���A�`�R���P�����̎�����

�@�@���z�肵�Ă���Ƃ���ł������܂��B

�@�@

�@�@�����̕��́A�X�N���[�����g���Ă����Ă��������܂��̂ŁA��낵�����肢�������܂��B

�@�@�s�s�v�擹�H�̌��������j�i�āj�ɂ��܂��ẮA�O��A��N�P�P���P�S���ɂȂ�܂����A

�@�@���������e�̂Ƃ���A�P�P���Q�W������P�Q���Q�W���܂ł̂P�J���ԁA�p�u���b�N

�@�@�R�����g�����{�������܂����B

�@�@���{�̕��@�Ƃ������܂��ẮA�S���̌�ʌv��ۂ̂ق��A�s�����A�s�����s���R�[�i�[�A

�@�@�P�O��̋�����A�斯�Z���^�[�y�тW�V�J���̑S�܂��Â���Z���^�[�ɁA�O�Љ��

�@�@���܂����s�������̃p���t���b�g��z�z�p�Ƃ��āA�܂��{�Ҏ����ɂ��܂��Ă��{���\

�@�@�Ȃ悤�ɔz�u�������܂����B���̂ق��A�{�s�̃z�[���y�[�W�ł��A�����̎����ɂ��܂�

�@�@�ĉ{���ł���悤�ɂ������܂����B�܂��A�p�u���b�N�R�����g�����{���Ă��邱�Ƃ��s��

�@�@�̊F�l�Ɏ��m���邽�߁A�L���ۂ�ɂ��m�点���f�ڂ���ƂƂ��ɁA�D�y���H��c���l

�@�@�̂����͂����������܂��āA�Z��z�A�s���Y�W�ȂǁA�s�s�v�擹�H�Ɋ֘A�̂����ЁA

�@�@��Ƃɂ��m�点�̕����𑗕t�����Ă��������܂����B

�@�@���̌��ʁA�P�P�ʂ̂��ӌ��������������Ƃ���ł������܂��B �@�@�@�@�ӌ����ʈꗗ

�@�@

�@�@�������������ӌ���Z�̍��ڂɕ��ނ������܂��āA�{�s�̍l�����y�ёΉ��Ƃ��킹��

�@�@���Đ����������̂��A�����̂P���ڂɁA�`�R���̗p���Ő܂荞��ł������܂��B

�@�@

�@�@���̓��e�̑����́A�^���̂��ӌ���A�������ɓ������čl�����ׂ��_�Ɋւ��邲�ӌ���

�@�@�������܂��āA���̂��ӌ���傫���ύX�����߂�ӌ��͂������܂���ł����B

�@�@

�@�@����ł́A���ꂼ��̂��ӌ��ɂ��܂��ĊT�v�����Љ�����܂��āA�{�s�̍l������

�@�@�ǂɂ��Ă����������Ă��������܂��B

�@�@�܂��A�Љ��̕ω��Ȃǎ���̗v���A�K�v���̕ω��ɉ������_������߂���Ƃ���

�@�@�����R����A�������Ɏ^������Ƃ������ӌ����T���������܂����B

�@�@���e�ɂ��܂��ẮA��������������������Ǝv���܂��B

�@�@

�@�@���ɁA�����̐������@�y�ѕ\�����@�Ɋւ��邲�ӌ����Q���������܂����B

�@�@�P���́A�Ώۂ��珜�O����Q�A�g�A�P��A�P�o�C�p�X�A�P�P���˓��H���ǂ��Ȃ̂���

�@�@����Ȃ��Ƃ������ӌ��ł������܂����B

�@�@�O��̎����ł́A�Q�l�����̂P�y�[�W�ڂɁA�s���̓s�s�v�擹�H�̐}���ڂ��Ă�������

�@�@�������A�}�����ł͈�ʂ̕��ɂ͂킩��Â炢�Ƃ������ƂŁA�{���A�`�R���P�����̎Q�l

�@�@�����Ƃ��Ă��z�肵�Ă�����̂ł����A�Q�A�g�A�P��A�P�o�C�p�X�A�P�P���˓��H����

�@�@����̓��H�����L�ڂ���悤�ɂ������܂����B

�@�@

�@�@�����P���́A�ɉ��������f���K�v�ɂȂ�Ƃ������Ƃ͗����ł��邪�A���R�Ƃ�����

�@�@���ƂȂ��Ă���Ƃ������ӌ��ł������܂����B

�@�@

�@�@�ʘH������������ۂ̎��_�ɂ��܂��ẮA���ꂼ��̏ɉ��������f���K�v�Ƃ�

�@�@��܂��̂ŁA��̓I�ȕ\�����L�ڂ��邱�Ƃ͓���ƍl���Ă���܂��B�q�ϓI�Ȋ����

�@�@���ׂ��������̎w�W�A��̒��ɔ��R�Ƃ����\���ƂȂ��Ă�����̂��������܂����̂ŁA

�@�@���̏ꏊ�ɂ��܂��Ă͋L�ڂ����߂Ă������܂��B

�@�@

�@�@��̓I�ɂ́A�f�Ăł͑���̌��̊���A�u�����������Ώۋ�ԂƓ���̖�����L

�@�@���錻�������݂��A���̓��H�ɓs�s�v���U��Ԃ邱�Ƃ������I�ł���Ɣ��f�����v��

�@�@�Ȃ��Ă���܂������A�U��̏����m�ɂ���K�v�����邽�߁A�����������ւ̕ύX��

�@�@�ۂ̕�������g�p���邱�ƂƂ��A�z�t�����̂P�X�y�[�W�ł������܂�����ǂ��A���

�@�@�㔼�����ɂ��܂��āA�u���̓��H�������������ւ̕ύX���̌�����������Ă�

�@�@��B�v�Ɖ��߂Ă������܂��B�܂��A����ɔ����A������̏ɂ�镪�ނ̐����̏�����

�@�@����ւ������Ă��������Ă���܂��B

�@�@

�@�@���ɁA���������@�Ɋւ��āA�������͔p�~����{�ɍl����ׂ��Ƃ������ӌ�����������

�@�@�����B

�@�@

�@�@����̌������ɂ��܂��ẮA���݂�����̂�L���Ɋ��p���邱�Ƃ���{�Ƃ��čl����

�@�@����܂��̂ŁA�����̂Ȃ��ӏ��ɂ��Ă͔p�~����{�Ƃ��Ă���܂����A�����̂���ӏ�

�@�@�ɂ��Ă͕K�v�ȓ��H�l�b�g���[�N�Ȃǂ��l�����A�����������֕ύX���邱�Ƃ���{�ƍl

�@�@���Ă���܂��B

�@�@

�@�@���ɁA�������ɓ������čl�����ׂ��_�Ɋւ��邲�ӌ����R���������܂����B

�@�@�����̂��ӌ��ɂ��܂��ẮA����A�ʘH������������ۂɕK�v�Ȏ��_�ƍl�����

�@�@�܂��̂ŁA�X�̌����i�K�ɂ����܂��čl�����Ă܂��肽���ƁA���̂悤�ɍl���Ă����

�@�@���B

�@�@

�@�@�܂��A�������̐i�ߕ��⍡��̑Ή��Ɋւ��邲�ӌ����Q���������܂����B

�@�@�P���́A��̓I�ȘH���������ӌ������߂Ȃ���킩��ɂ����̂ł͂Ȃ����Ƃ�������

�@�@���ł������܂����B

�@�@�O��̒��ԕł��������������܂������A���������j�i�āj�̂Q�P�y�[�W�ɂ��L�ڂ�

�@�@�Ă���܂��Ƃ���A����̌������ł͒ʏ�̓s�s�v�挈��̏ꍇ�ȏ�Ɏs���̕��X�̂���

�@�@�����K�v�ł���ƍl���Ă���܂��̂ŁA�����������v���Z�X�̊e�i�K�ɂ����ĐϋɓI�ɏ�

�@�@����s���ƂƂ��ɁA�s���̊F�l�̂��ӌ����f���Ă܂��肽���ƍl���Ă���܂��B����

�@�@�����܂��āA����̈ӌ���W�͂��̑�P�i�K�Ƃ������܂��āA�������̍l�������ɂ�

�@�@���Ĉӌ����f�����̂ł���A����A�ʘH���̕���������܂�����A���ꂼ��̃v���Z�X

�@�@�ɉ����ď����s���A���ӌ����f���Ă܂��肽���ƍl���Ă���܂��B

�@�@

�@�@�܂��A���������s�����ۂ̒n���҂ւ̑Ή��Ɋւ���ӌ����P���������܂����B

�@�@�n���҂ւ̑Ή��ɂ��܂��ẮA���݁A�S���I�Ɍ��������i�߂��Ă���Ƃ���ł���

�@�@���܂��̂ŁA����A�ʘH������������ۂɂ́A���s�s�̓��������Ă��Ȃ��猟�����Ă�

�@�@���肽���ƍl���Ă���܂��B

�@�@

�@�@�܂��A���̂ق��A����̌��������j�̍쐬�ɓ�����܂��ẮA���ڊW�͂������܂���

�@�@�ł������A��ʎ{��Ɋւ���M�d�Ȃ��ӌ��Ȃǂ����Ă���܂��̂ŁA���ꂼ��̎{

�@�@�����������ۂ̎Q�l�Ƃ����Ă������������ƍl���Ă���܂��B

�@�@

�@�@�ȏオ�A�p�u���b�N�R�����g�ł������������ӌ��ƁA����ɑ���{�s�̍l�����y�ё�

�@�@���ł������܂��B

�@�@

�@�@����ł́A���������j�ɂ��܂��āA���߂Ă����������Ă��������܂����A����܂ł�

�@�@���������Ƃ���A�O��Ƃ̕ύX�_�́A�Q�l�����̓s�s�v�擹�H�}�̏C���Ɗ�̕\�����@

�@�@�̂P�J���݂̂ł���A�S�̂̍l�����ɂ��Ă͕ύX���������܂���̂ŁA�������̃t���[

�@�@���g���܂��ĊȒP�ɂ����������Ă������������Ǝv���܂��B

�@�@

�@�@�܂��A�������̌����Ώۂł������܂��B

�@�@�������̌����ΏۂƂ������܂��̂́A�z�t�����̂P�R�y�[�W�ɂ������܂�����ǂ��A��

�@�@����̊����X�H�Ƃ��܂����A�Ώۂ��珜�O������̂��������܂��B��ڂ́A�Q�A�g�A�P

�@�@��A�P�o�C�p�X�A�P�P���˓��H�₱��ȊO�̍����A����ɂ͎��ӎs���ƘA������Ƃ���

�@�@����v�������H���ł������܂��B��ڂ́A�s�s�v�挈�肩��Q�O�N�ȓ��̂��̂�A�Q�O

�@�@�N�ȏ�ł����Ƃ̎��{���������̉ӏ��ł������܂��B

�@�@���������O�������̂ɂ��āA�������̌����ΏۂƂ������܂��B

�@�@

�@�@����猟���Ώۋ�Ԃ̂����A�܂��s�X�����̊g��ɔ����ēs�s�v�挈�肳�ꂽ��Ԃ�

�@�@�Y��������̂ɂ��ẮA�p�~�̌��Ƃ������܂��B�p�~�Ƃ́A�s�s�v��̈ʒu�Â���p

�@�@�~���邱�Ƃł���A���������݂���ꍇ�ɁA���̓��H��p�~����Ƃ������̂ł͂�������

�@�@����B

�@�@

�@�@���ɁA����ȊO�̋�Ԃɂ��āA�����œs�s�v���K�v�ȎԐ������m�ۂ���Ă��邩��

�@�@���ŕ��ނ��������܂��B�����ŁA�Ԑ������m�ۂ���Ă����Ԃɂ��܂��ẮA�������

�@�@�ɂ����ēs�s�v�擹�H�̋@�\�������ނˊm�ۂ���Ă��邩�ǂ�������ɂ��܂���

�@�@���f���A�m�ۂ���Ă���ꍇ�ɂ́A�����������ւ̕ύX���Ƃ������܂��B������������

�@�@�̕ύX�Ƃ́A��������`�����݂̓��H�ɂ��킹���`�ɓs�s�v��̕ύX���s�����Ƃł�����

�@�@�܂��B���������܂��āA���������ɂ��킹���`�̓s�s�v�擹�H�ƂȂ�A�g�������͍s���

�@�@���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@�@

�@�@�����ŎԐ������m�ۂ���Ă��Ȃ���Ԃɂ��܂��ẮA�Q�i�K�Ō����s���܂��B�܂��A

�@�@���Y��Ԃ�p�~�����ꍇ�ł��A������ʎ��v�ɑΉ��ł��邩�ǂ����̌����s���A�Ή���

�@�@������̂ɂ��܂��Ă͔p�~�̌��Ƃ������܂��B

�@�@��ʎ��v�ɑΉ��ł��Ȃ����̂ɂ��܂��ẮA���ɑ���̌����s���܂��B����̌���

�@�@�ł́A���ӂɋ@�\���ւł��铹�H�����݂��邩�ۂ��̌����s���A���݂���ꍇ�ɂ͐U��

�@�@�̌��Ƃ������܂��B

�@�@

�@�@�U�ւƂ́A�ΏۂƂȂ��Ă����Ԃ̓s�s�v���p�~�������܂��āA�@�\���ւ��Ă��铹�H

�@�@�̕���V���ɓs�s�v�挈�肷����̂ł������܂��B

�@�@

�@�@�ȏオ�s�s�v�擹�H�̌��������j�ł������܂��B

�@�@

�@�@���̌��������j�̍ŏI�Ăɂ��܂��ẮA�������������ӌ��A�{�s�̍l�����y�ёΉ��Ƃ���

�@�@���܂��āA����A��啔��̍�������ɂ����������������A���̕�����̕��X�ɂ��m�F

�@�@�����������Ƃ���ł������܂��B

�@�@

�@�@����A���̌��������j�ɂ��܂��ẮA��قǂ������������܂������ӌ��ƁA����ɑ���

�@�@�{�s�̍l�����Ƃ��킹�āA���N�x���Ƀz�[���y�[�W�ȂǂŌ��\���Ă����\��ł������܂��B

�@�@���̌�A���N�x���A���̌��������j�Ɋ�Â��ʘH���̌�����i�߁A�����A���������s����

�@�@�܂��肽���ƍl���Ă������܂��B

�@�@

�@�@�ȏ�œs�s�v�擹�H�̌��������j�ɂ��Ă̂����I���܂��B

�@�@

�����щ �������܂̐����ɂ��܂��āA���ӌ��A�����₪�������܂����炨�f������

���܂��B�@�������ł��傤���B�@�ǂ����B

���呐�ψ� �����܂ł��A���̌v��Ɏ^���̗���ŁA��A�m�F���������Ƃ�����̂ł��B

�@�@��ڂȂ̂ł�����ǂ��A�P�U�y�[�W����Q�P�y�[�W�̒��ŁA�P�W�y�[�W�ɂo�s������

�@�@��Â����G�x�̂��Ƃ�������Ă����̂ł�����ǂ��A����͔N�Ԓ����Ƃ����ӂ��Ɏ�

�@�@�߂Ă����ł��傤���B

�@�@�Ƃ����̂́A�ď�Ɠ~��ł͍��G�x�◘�p�x������Ă���Ǝv���܂��B�ď�́A���X����

�@�@���Ăł����̘H���𗘗p����Ƃ������Ƃ������̂ł�����ǂ��A�~��̓��[�g��ς����

�@�@�������P�[�X�����\����܂��̂ŁA���̒����̎d���ɂ��Ă�����Ƃ������������Ǝv��

�@�@�܂����B

�@�@

���s���܂��Â���Ǒ�����ʌv�敔�� �������܂̍��G�x�ɂ��Ă̂�����ɂ������������܂��B

�@�@��{�I�ɂ́A���G�x�̍l�����́A����łȂ�����̂Ƃ����l���Ă���܂��̂ŁA��ʓI

�@�@�ɂ͉ď�̍��G�����G�x�Ƃ��Ă���܂��B

�@�@

���呐�ψ� �킩��܂����B������M����ƁA������Ƃ킩��₷�������̂ł�����ǂ��A

�����l���߂��Ă��܂��܂����B

�@�@

�@�@��ڂȂ̂ł�����ǂ��A�Z���ւ̐����Ƃ����_���炿����ƍl�����̂ł�����ǂ��A

�@�@������@���傤�ǂP�U�y�[�W����Q�P�y�[�W�̒��ŋC���������ƂȂ̂ł����A����A����

�@�@�ɓ��関����̓s�s�v�擹�H�ɂ��āA�����̌v�悵�����_�ł̐����ړI�ɂ��Đ����A

�@�@���邢�͎����Ƃ������̂͂���̂ł��傤���Ƃ����_�Ȃ̂ł��B

�@�@��������A�������̕��������A��薾�m�ɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ����ӂ��Ɏv����

�@�@�����B

�@�@

�@�@�s���ӌ��̒��ɂ�����܂�������ǂ��A��̓I�ȘH����������Ƃ����_�ƁA���ꂩ�瓖����

�@�@���H�����ړI�Ƃ���Ɍ����������A�p�u���b�N�R�����g�ł����L���ӌ������Ƃ��ł�

�@�@��Ƃ����_�ƁA�s�����Q�����₷���Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B

�@�@

�@�@�Ⴆ�A�P�V�y�[�W�̂R�Ȃ̂ł�����ǂ��A����͂����܂ł������Ȃ̂ł����A�����A�Z����

�@�@�v�]�������Čv�悳��Ă������̂́A���ӓ��H����ւ��Ă������ƂŖ�肪���É����Ă���

�@�@�悤�Ɍ����铹�H�������������Ƃ���A�t�ɑ�ւ��Ă��铹�H�̂���Ɏ��ӓ��H�̏Z��������

�@�@�ǂ��v���Ă���̂��Ƃ������Ƃ����蓾��̂ł͂Ȃ����Ƃ����ӂ��Ɏv��������ł��B

�@�@

�@�@����́A�������ԂƂ͊W�̂Ȃ����Ƃ�������Ȃ��̂ł�����ǂ��A�D�y����V�D�y������

�@�@�S���̂��傤�Ǎ����ɁA�M����a������Ċ��ɃX���[�Y�Ɉړ��ł��铹�H������̂ł�����

�@�@�ǂ��A���Ȃ�̎Ԃ����p���Ă��܂��B

�@�@�������A���̓r���ɂP�J���A�}���V�����������Ă��邽�߂ɁA�R�̎��ɉI��悤�ɂȂ���

�@�@���āA����ɃX���[�Y�ɍs�����Ƃ��邽�߂ɁA�Z��n�Ɋ���̔��������ł��Ă��āA���\��

�@�@�X�s�[�h�łǂ�ǂ�ʂ蔲���Ă����Ƃ����������܂����B���ւ��J����Ƃ������H

�@�@�Ƃ������Z��������̂ŁA����͊댯���ȂƂ����ӂ��Ɋ����邱�Ƃ�����܂����̂ŁA��������

�@�@���Ƃ��l���Č��̂Ƃ��ɂǂ��������_���������̂��Ƃ������Ƃ���������ƁA�Z�����Q��

�@�@���₷���̂ł͂Ȃ����Ƃ����ӂ��Ɏv��������ł��B

�@�@

���s���܂��Â���Ǒ�����ʌv�敔�� ���̂�����ł������܂�����ǂ��A�������̕������Ő�قǂ�

�@�@�������������܂�������ǂ��A����ނ��������܂��āA�p�~�A�U�ցA�����������ւ̕ύX�Ƃ���

�@�@���̂��������܂��B���R�A���Ȃ�Â�����s�s�v�挈�肳��Ă���H���ł������܂��̂ŁA����

�@�@�Ƃ��̓s�s�v�挈��̗��R�����R�������܂��B

�@�@����ɂ��܂��ẮA��͂�X�̘H���ŊF�l�ɂ��������Ă����i�K�ŁA�����̍l�����A�����

�@�@����̔p�~�̍l�����A������������Ȃ��炲��������ŕύX���Ă��������ƁA���̂悤�ɍl��

�@�@�Ă��܂��B

�@�@

���呐�ψ� ����Ȃ�킩��܂����B���肪�Ƃ��������܂��B

�����щ �ق��ɁA���ӌ��A�����₲�����܂����B�@�@�ǂ����B

���Îs�ψ� �Îs�ł��B

�@�@���������ӂ��ɁA�ʂɂ��낢��Ȏ���Ō�����������Ƃ����͔̂��ɑ厖�Ȃ��Ƃ��Ǝv���̂ł�

�@�@����ǂ��A�D�y�̒��S���炢�낢��Ȋ�̓��H�������Ă��܂����A�D�y�s�Ƃ��Ă͎D�y�s�̌�ʎ���

�@�@�������I�ɂ͂ǂ������ӂ��Ȍ`�ɂ������Ƃ������A�f�U�C���ɂ������Ǝv���Ă���������̂ł����B

�@�@�傫�Ȑ}�݂����Ȃ��̂̃C���[�W�͂���̂ł��傤���A������������������Ǝv���܂��B

�@�@

���s���܂��Â���Ǒ�����ʌv�敔�� �D�y�s�̓s�s�v��̌�ʃ}�X�^�[�v�����Ƃ����̂��������܂��āA

�@�@��قǂ����������܂�������ǂ��A�Q�A�g�A�P��A�P�o�C�p�X�A�P�P���˂���{�Ƃ������܂��Č��

�@�@�l�b�g���[�N���l���Ă������܂��B

�@�@�����A��قǁA�p�[�\���g���b�v�Ƃ���������������܂�������ǂ��A���A������ʂ̓����ׂ�

�@�@����������Ă������܂��̂ŁA���������߂Ȃ��炳��ɂǂ������`�������̂��Ƃ����̂��A�����

�@�@�����ۑ�Ƃ������Ƃōl���Ă���܂��B

�@�@

�����щ ��낵���ł����B

���Îs�ψ� ���A���̖������낢�댾���Ă��܂�����A�ԂɂƂ��Ă������s���̂����`��ڎw���Ƃ��A

�@�@���邢�͋t�Ɍ����A�Ԃ͂�����ƕs�ւł����ƕʂ̌�����ʋ@�ւ𗘗p�ł���悤�Ȍ`�Ƃ��A����

�@�@�傫�ȕ������݂����Ȃ��̂������Ȃ��ƂƎv���܂��B�\���͂���Ӗ��\���ł�����ǂ��A�D�y�s�̂���

�@�@���Ƃ��Ă͂��������܂��������̂ł͂Ȃ����݂����Ȃ��̂�������x�������Ă����Ȃ��ƁA�v��͖{���A

�@�@���������l���Ă����ׂ����̂Ȃ̂ŁA���̕ӂ̕�����������̂��ǂ��������������������̂ł��B

�@�@

���s���܂��Â���Ǒ�����ʌv�敔�� ���A�p�[�\���g���b�v�����Ɛ\���グ�܂�������ǂ��A������ʋ@��

�@�@���܂߂��g�[�^���̃l�b�g���[�N�Ō������Ă���܂��B

�@�@���H��D��Ƃ������Ƃł͂������܂���ŁA���R�A������ʋ@�ւ��܂߂����ŁA�����̂�����Ƃ�����

�@�@�̂��Q�P�N�x�Ɍ����āA�����������Ă���Ƃ���ł������܂��B

�@�@

�@�@

�����щ ��낵���ł����B

�@�@����͂ƂĂ�������ŁA������ʋ@�ւɃV�t�g�����悤�A�U�����悤�Ƃ����w�͂͑������Ă���Ƃ�

�@�@�v���̂ł�����ǂ��A�����ɓ��H�������i�߂Ă���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃł��B

�@�@������A�v�������Ԃ����߂Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ͂���Ă��Ȃ��킯�ł��B�����͑�ϓ���Ƃ��낾��

�@�@�v���̂ł��B

�@�@�ł�����A�����������{�I�ȂƂ���Ŏs�̊�{�p���݂����Ȃ��̂��A�����ƑN���ɏo�Ă������������̂ł�

�@�@�Ȃ����Ƃ���������̎�|���Ǝv���܂��B

�@�@

�@�@�����́A��͂藘�Q�������Η�����ł��傤���A�Ȃ��Ȃ�����Ƃ���ł��B

�@�@�����A��͂菙�X�ɂ͂ǂ��炩�̕����ɃE�G�[�g���������Ă����Ƃ�������͂���Ǝv���̂ł��B

�@�@

�@�@�����A�ق��ɂ��ӌ��������܂����B

�@�@�@�@�i�u�Ȃ��v�Ɣ�������҂���j

�@�@�@�@

�����щ ��낵���ł��傤���B

�@�@����ł́A����������܂��āA�s�s�v�擹�H�̌�������������ɂ��܂��Ă��I�����邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�@��������ψ��̊F�l�A�{���ɂ����l�ł������܂����B

�@�@�ȏ�Ŗ{���\��̐R�c�Č��͂��ׂďI���������܂����B

�@�@

��S�P��D�y�s�s�s�v��R�c��o�Ȏҁ@�ψ��i�P�X���o�ȁj

�� ��T�@�@ �D�y���H��c�� ���

���� ���@�@�@ �k�C���x�@�{����ʕ����i���� �K�v�㗝�o�ȁj

�ɓ����q�q�@�@�D�y�s�c��c��

���� �Ύ� �@�@�k�C�����ݕ����i�� �r���㗝�o�ȁj

�呐�Δ��q�@�@�s��

�哈 �O �@�@�@�D�y�s�c��c��

���� �D�q�@�@ �s��

���� �D�G �@�@�k�C���������q�Z����w �w��

�� �Ђ�� �@�@�D�y�s�c��c��

�i�� �M�� �@�@�k�C��������������

���c ��q�@�@ �s��

�n�� �הN�@�@ �D�y�s�c��c��

���� ��i�@�@ �D�y�s�c��c��

�D�z�J�`�V�@�@�D�y���H��c�� �Z��E�s���Y���� �����

�Îs �T�q�@�@ �s��

�� �F�@�@�@�@ �s��

�X�c �N�u�@�@ �k�C���J���NJJ���ė��������i���R �^��㗝�o�ȁj

�O�� ���v�@�@ �D�y�s�c��c��

�j�� �i�@�@�@ �k�C����w��w�@�@�w�����ȋ���

|

|

| �@

|

| bplan033A�@�@�@�l�i�K����@ WikiPedia

|

bplan033B�@�@�@�S�i�K����@�@�H���� B4�@�Ō��M�j

�����G

�S�i�K����@�̂܂Ƃ߂Ɖۑ�

�� �ۑ�

�E�S�X�e�b�v�Ԃ̗��_�I��ѐ��̌��@�B

�@��A���f���E�d�̓��f���E��W�v���W�b�g���f���A���p�ҋύt�z���E�E�E

�@

�E�U����ʂ̌��߂���

�@��ʃT�[�r�X�̉��P�@���@��ʎ��v�̑����@�Ƃ������ۂ�\���������Ƃ��ɁA

�@

�@------------------------------- --------------------------

�@|�@��ʃT�[�r�X�����i���v���ԁj|--���@|�@�����E�W����ʗʂ̌���@|

�@------------------------------- --------------------------

�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@------------------------------- �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b

�@|�@��ʗʔz�����f������Z�o�@�@| -------------------

�@------------------------------- �@�S�i�K����@�̗���ƈقȂ�B

�@

�� �ÓI�ȗ\���̌��E

�P���̒��̎��ԑтɂ��Ⴂ���l�������A���ϓI�ȏ�\���B

�@�@���@���X���X�ω������ʗ��𐄒�ł��Ȃ��B

�@�@

�E���ۂ̌��ۂƕ��Ϗ�Ԃ�\�����f���������B

�E���ԑѕʂ̌�ʗʂ�\���ł��Ȃ��B

�E�a�،��ۂȂǂ̓��I�Ȍ�ʌ��ۂ��Č��ł��Ȃ��B

�E���ԑѕʓ��H�������x�A���ԑѕʌ�ʋK���Ȃǂ̌��ʂ�\���ł��Ȃ��B

�@

�@

�@�@���@���I�Ȍ��ۂ�\���A��̓I�ȃ��f����

�@�@

|

|

| �@

|

| bplan033B1�@�@�@��ʎ��v�\����@�ɂ��n��v��@��ʎ��v�\���͎l�i�K����@�@�i��Ёj�C�O�S���Z�p���͋���@���@�i���j�h�[�R��

|

| �@

|

| bplan033C�@�@�@���p�ҋύt���z���f���̎����K�p�Ɍ����ā@�@�y�؊w���ʎ��v�\���Z�p�������ψ���

|

| �@

|

| bplan033L�@�@�@�ύt���z�p��PR���p�����[�^�̐��v�@�@�y�؊w��_���W�@1No.695/�W-54,91-102,2002.1

|

| �@

|

| bplan040�@�@�@�E�E�����s�s���u�s�s��ʃ}�X�^�[�v�����v�i�֘A�v��j

|

| bplan041�@�@�@�E�E�����s�s���̓s�s��ʃ}�X�^�[�v�����i�{�ҁj2010�N�i����22�N�j�R�� �����s�s�������s�s��ʑ̌n�������c��

|

| �@

|

| bplan042�@�@�@�E�E3-2-3 �����s�s���u�s�s��ʃ}�X�^�[�v�����v�i�֘A�v��j

|

| �@

|

| bplan050�@�@�@�D�y�s�z�[�� > �ό��E�Y�ƁE�r�W�l�X > ���z�E���ʁE���H > ���H > ���H�̐��� > ���H�����̐i�ߕ��Ƃ��̕]�� > �D�y�s�������H�����̎�g�݂ɂ���

|

| �@

|

| bplan055�@�@�@�X�H����(�s�s�v�擹�H����)�ꗗ

|

| �@

|

bplan070�@�@�@�D�y�s���̎����㎩���ԕۗL�䐔�ɂ��� �L�Ҕ��\�@���\�� H25/2013�N10��02��

�����F�@�@�e�N�x���̎s���ۗL�䐔

| H22/2010 | H23/2011 | H24/2012

| �����ԕۗL�䐔 | 984,642 | % | 990,011 | % | 996,927 | %

| | �ݕ������ԁi�y�܂ށj | 130,247 | 13 | 129,806 | 13 | 128,689 | 13

| | ��p�ԁi���ʁj | 257,960 | 26 | 260,996 | 26 | 262,991 | 26

| | ��p�ԁi���^�j | 361,150 | 37 | 358,563 | 36 | 355,263 | 36

| | �y������ | 188,582 | 19 | 194,268 | 20 | 201,421 | 20

| | ���̑� | 46,703 | 5 | 46,378 | 5 | 48,563 | 5

| | |

|

| �@

|

| �@

|

|

| bplan100 �z�[�� > �ό��E�Y�ƁE�r�W�l�X > ���z�E���ʁE���H > ���H

|

|

| bplan105�z�[�� > �ό��E�Y�ƁE�r�W�l�X > ���z�E���ʁE���H > ���H > ���H�̐���

|

|

bplan110�@�@�E�E�@���H�����̐i�ߕ��Ƃ��̕]��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y1�z���H�����̌v�����@�y2�z�p�n�������ʁ@�y3�z���H�\���v�@�y4�z�n������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y5�z�p�n�m�葪�ʁ@�y6�z�p�n�⏞�@�y7�z���H�H���@�y8�z���E�������ʁ@�y9�z���ƏI��

|

|

| bplan200

�@�@�E�E�E�@�����ɂ��Ă̍���̍l�����@�@�@�F�@�u����̓��H�����̕������Ɋւ��錟���ψ���v

|

| bplan201

�@�@�E�E�E�E�@����̓��H�����̕������Ɋւ���ψ��� ��

|

| bplan202

�@�@�@�@�@�@�F�@����̓��H�����̕������Ɋւ���ψ�����ψ���̎��܂Ƃ�

|

| bplan202_10

�@�@�@�@�@�@�@�@ ��P�� �D�y�s�̓��H��������芪����̕ω�

|

| bplan202_20

�@�@�@�@�@�@�@�@ ��Q�� �D�y�s�̓��H�����̏@���̂P

|

| bplan202_21

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���̂Q

|

| bplan202_22

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���̂R

|

bplan202_30

�@�@�@�@�@�@�@�@ ��R�� ���H���p�҃j�[�Y

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�����v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����A�[�������ė~�����{��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�@�~���ɏa�����Ȃ��X���[�Y�ȑ��s��/�͐�̏�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�@�����_�ɂ����ĉE�܂��₷��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�@���]�Ԃ𗘗p���₷��/���]�ԓ��⎩�]�ԑ��s���[���̐�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�@���N����ڂ̕s���R�ȕ������S�Ɉ��S�ȕ�����/�����Ǝԓ��̋��ɃK�[�h���[����

|

| bplan202_40

�@�@�@�@�@�@�@�@ ��S�� ����܂ł̓��H�{��ɑ��錻��̕]���ƍ���̕�����

|

| bplan202_50

�@�@�@�@�@�@�@�@ ��T�� �D�y�s�̓��H�����̕������Ǝ{��

|

bplan202_60

�@�@�@�@�@�@�@�@ ��U�� ����Ɍ�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�����v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s���j�[�Y�E�ӌ��̔��f

|

| �@

|

|

| bplan400_00�@�u�k�C���������v

|

| bplan400_20�@�u�D�y�s���̒ʂ�v�@WikiPedia

|

| �@

|

| bplan400�@�u�D�y�s�̓��H�v��̕ϑJ�v�@�֘A����

|

| bplan401�@�@�@�u�D�y��ʂ̌v��j�I�]���Ɋւ��錤���v�@�y�،v��w������_���W Vol21 n0.2 2004/H16/Sept

|

bplan401W�@�@�@�@�k�C����89���D�y����@�@WikiPedia

| �@

| | �@

|

| bplan500�@�@�D�y�s�H�ʓd�ԁ@�@�D�y�s�@�@�@�@�@�@�@�H�ʓd�ԁ@WikiPedia�@�@�@�D�y�s�d�@WikiPedia

| bplan502�@�@�@�@�E�E�@�D�y�s�s�c��ʂ��w��

| | bplan505�@�@�@�@�E�E�@�D�y�s�s�d�i�H�ʓd�ԁj�̊T�v

| | bplan510�@�@�@�@�E�E�@�D�y�s�H�ʓd�Ԋ��p�v��

| bplan510A�@�@�@�@�E�E�E�@�D�y�s�H�ʓd�Ԋ��p�v��@:�@�S�{��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����F

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

| | bplan511�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�@�i�j5�̏d�_��g�̋�̓I���e�@(1)�H���̃��[�v��

| | bplan512�@�@�@�@�E�E�@�D�y�s�H�ʓd�Ԃ����[�v�����ĕς�邱��

| | bplan513�@�@�@�@�E�E�@�D�y�s��2��ʁE��3��ʂ̃^�N�V�[�E�ׂ����X�y�[�X

| | bplan514�@�@�@�@�E�E�@�� ���̂����ۂ�H �� �d ��

| | �@

| | bplan515�@�@�@�@�E�E�@���s�s�̘H�ʓd��

| | �@

| | bplan520�@�@LRT�EBRT���̓s�s��������ʋ@�ււ̎x���@�@�@������

| | bplan520A�@�@LRT��BRT�̓������N������l����

| | �@

| | bplan530�@�@42�N�Ԃ�z�^�s���J�n�����D�y�s�d�c�ۑ�͒��������_�҂����H�@�@�@Response�@Emerging Media

| | �@

| | �@

|

| | bplan550�@�@�z�[�� > �s����� > �s�̊T�v > �g�D�ē� > ����

| | bplan560�@�@�z�[�� > �ό��E�Y�ƁE�r�W�l�X

| | bplan561�@�@�z�[�� > �ό��E�Y�ƁE�r�W�l�X > ���z�E���ʁE���H

| | bplan562�@�@�z�[�� > �ό��E�Y�ƁE�r�W�l�X > ���z�E���ʁE���H > ���H

| | bplan562A�@�@�z�[�� > �ό��E�Y�ƁE�r�W�l�X > ���z�E���ʁE���H > ���H > ���H�̈ێ�

| | bplan562AA�@�@�z�[�� > �ό��E�Y�ƁE�r�W�l�X > ���z�E���ʁE���H > ���H > ���H�̈ێ� > �Ɩ��Љ�

| | bplan562AAA�@�@�z�[�� > �ό��E�Y�ƁE�r�W�l�X > ���z�E���ʁE���H > ���H > ���H�̈ێ� > �Ɩ��Љ� > �X�H���̈ێ��Ǘ�

| | bplan562AAA1�@�@�@�@�E�E�@�D�y�sLED�X�H�� �������؎������@�@����22/2010�N1��

| | �@

|

| | bplanZ100_01

�@�@�z�[�� > �ό��E�Y�ƁE�r�W�l�X > ���z�E���ʁE���H > ���H

| | bplanZ100_01A1

�@�@�z�[�� > �ό��E�Y�ƁE�r�W�l�X > ���z�E���ʁE���H > ���H > ���H�̐���

| | bplanZ100_01A5

�@�@�z�[�� > �ό��E�Y�ƁE�r�W�l�X > ���z�E���ʁE���H > ���H > ���H�̐��� > ���݂̎��� > ���H�̍��x��iITS�j

| bplanZ100_01A6

�@�@�z�[�� > �ό��E�Y�ƁE�r�W�l�X > ���z�E���ʁE���H > ���H > ���H�̐��� > ���݂̎��� > �X�H����(�s�s�v�擹�H����)�ꗗ

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������@��64��D�y�s�s�s�v��R�c��@H24/2012/7/26�@�@�@�������@�D�y�s�s�s�v��ύX����:H24/2012/8/14

bplanZ100_01A6_3210�@�@�X�H����(�s�s�v�擹�H����)�ꗗ�@�@�@����:3�2�10����ʊW�̂݁@����

| �s�s�v�掖�Ƃ̎��

�y�і���

�i�D�y���s�s�v��

���H���Ɓj | ���Ƌ��

�i���ƋN�_��

���ݒn�j | ���ƔF���� | ���� | ���� | ���ƔF��

�i�ύX�j������

�������ԍ�

�ߋ��̓���������

| |

|

|

|

|

|

| | 3�E2�E10�����

| ���p�̕���

�������19��11

�@�@�@�`��14���� | H16/2004/5/28

�`H23/2011/3/31

| 560m | 27m

| H16/2004/5/28

�k�C��������547��

�s�s�v�掖�ƔF��

���p�������V�K�L

==============

�ӔC�m��:�����͂��

H15/2003/4�@���C

�@�@�`

H31/2019/4�@�ޔC

�@-----------

��C�m���F��ؒ���

H31/2019/4�@���C

�@�@�`

R6/2024/1�@���E

�@�@�`

==============

�\���s���F��c���Y

H15/2003/6�@���C

�@�@�`

H27/2015/5�@�ޔC

�@-----------

��C�s���F�H�����L

H27/2015/5�@���C

�@�@�`

R6/2024/1�@���E

�@�@�`

| 3�E2�E10�����

| ��7���ڒʁ`�ΎR��

�������19��7

�@�@�@�`��10����

| H24/2012/8/31

�`H31/2019/3/31

| 560m

| 27m

| H24/2012/8/31

�k�C��������553��

�s�s�v�掖�ƔF��

���p�������V�K�L

==============

�ӔC�m��:�����͂��:

H15/2003/4�@���C

�@�@�`

H31/2019/4�@�ޔC

�@-----------

��C�m���F��ؒ���

H31/2019/4�@���C

�@�@�`

R6/2024/1�@���E

�@�@�`

==============

�\���s���F��c���Y

H15/2003/6�@���C

�@�@�`

H27/2015/5�@�ޔC

�@-----------

��C�s���F�H�����L

H27/2015/5�@���C

�@�@�`

R6/2024/1�@���E

�@�@�`

|

| 3�E2�E10�����

| �ΎR�ʁ`���Z�E�K����

�������19��11

�@�@�@�`��14����

| H16/2004/5/28

�`H32/R2/2020/3/31 | 560m

| 27m

| H27/2015/2/27

�k�C��������142��

�s�s�v�掖�Ƃ�

���ƌv��ύX��F��

���p�������ύX�Ȃ�

==============

�ӔC�m��:�����͂��

H15/2003/4�@���C

�@�@�`

H31/2019/4�@�ޔC

�@-----------

��C�m���F��ؒ���

H31/2019/4�@���C

�@�@�`

R6/2024/1�@���E

�@�@�`

==============

�\���s���F��c���Y

H15/2003/6�@���C

�@�@�`

H27/2015/5�@�ޔC

==============

�\�����s���F�H�����L

H24/2012/4�@���s�����C

�@�@�`

H26/2014/9�@���s�����E

�@-----------

��C�s���F�H�����L

H27/2015/5�@���C

�@�@�`

R6/2024/1�@���E

�@�@�`

| 3�E2�E10�����

�X�H����(�s�s�v�擹�H����)�ꗗ

����31/2019�N4��1������

| ��7���ڒʁ`�ΎR��

�������19��7

�@�@�@�`��10����

| H24/2012/8/31

�`H35/R5/2023/3/31

�@���ԉ���

| 560m

| 27m

| H31/2019/3/08

�k�C���L���3066��

�k�C��������166��

�s�s�v�掖�Ƃ�

���ƌv��ύX��F��

���p�������ύX�Ȃ�

==============

�ӔC�m��:�����͂��:

H15/2003/4�@���C

�@�@�`

H31/2019/4�@�ޔC

�@-----------

��C�m���F��ؒ���

H31/2019/4�@���C

�@�@�`

R6/2024/1�@���E

�@�@�`

==============

�\���s���F�H�����L

H27/2015/5�@���C

�@�@�`

R6/2024/1�@���E

�@�@�`

| 3�E2�E10�����

�X�H����(�s�s�v�擹�H����)�ꗗ

�ߘa4/2022�N4��22������

| ����R�[�ʁ`�ė��E�s�[��

�i�D�y�s�������19��16���ځj

| R4/2022/4/22

�`R14/2032/3/31

| 890m | 27m

| R4/2022/4/22

�k�C���L���301��

�k�C��������280��

�s�s�v�掖�Ƃ�

���ƌv��ύX��F��

���p�������V�K�L

1) �� �p �� �� ��

�D�y�s������

��14��18���ځA

��14��19���ځA

��15��18���ځA

��15��19���ځA

��16��18���ځA

��16��19���ځA

��17��17���ځA

��17��18���ځA

��18��16���ځA

��18��17����

�y��

��19��16���ڒn��

==============

�ӔC�m��:��ؒ���

H31/2019/4�@���C

�@�@�`

R6/2024/1�@���E

�@�@�`

==============

�\���s���F�H�����L

H27/2015/5�@���C

�@�@�`

R5/2023/5/02

�@�@�`

R6/2024/11�@���E

�@�@�`

| 3�E2�E10�����

| ��7���ڒʁ`�ΎR��

�i�������19��7���ځj

| H24/2012/8/31

�`R6/2024/3/31

�@���ԉ���

| 560��

| 27��

| R5/2023/1/06

�k�C���L���370��

�k�C��������11��

���ƒn�i���p�̕����j�ύX�Ȃ�

==============

�ӔC�m��:��ؒ���

H31/2019/4�@���C

�@�@�`

R6/2024/1�@���E

�@�@�`

==============

�\���s���F�H�����L

H27/2015/5�@���C

�@�@�`

R6/2024/1�@���E

�@�@�`

| | | | | | |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

| | bplanZ100_05�@�@�s�s�v��@�ɂ����鎖�ƔF�̎葱���ɂ���

| | bplanZ100_10

�@�@�z�[�� > �ό��E�Y�ƁE�r�W�l�X > ���z�E���ʁE���H > ���H > ���H�̐��� > ���H�����̐i�ߕ��Ƃ��̕]�� > �����ɂ��Ă̍���̍l����

| bplanZ100_20

�@�@�z�[�� > �ό��E�Y�ƁE�r�W�l�X > ���z�E���ʁE���H > ���H > ���H�̐��� > ���H�����̐i�ߕ��Ƃ��̕]�� > �����ɂ��Ă̍���̍l���� >

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ����̓��H�����̕������Ɋւ���ψ��� ��

| bplanZ100_20A

�@�@�@�@���H�����Ɋւ���s����̉ۑ�ƈψ���̔w�i�E�ړI�@�@�@�@�u����̓��H�����̕������Ɋւ��錟���ψ���v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�����v�@�ψ���̔w�i�E�ړI�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ���H�s������芪�����̕ω��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���u�ߋ��v�����߁A�u����v�̕������Ɋ��������Ƃ��K�v�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������܂ł̓��H�{���]�����A���E�ۑ��c����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�Љ�o�Ϗ�̕ω��ɑΉ������V���ȓ��H�{��̓W�J�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���u�l�b�g���[�N�̊g�[�v����̃E�F�C�g�ړ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�s���̃j�[�Y�f�����{��̏d�_���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���u�s���v�Ɓu�s���v�Ƃ̂��荇�킹�E�����̏k����

| �@

| | bplanZ100_40�@�@ �z�[�� > �ό��E�Y�ƁE�r�W�l�X > ���z�E���ʁE���H > ���H > ���H�̐��� > ���H�����̐i�ߕ��Ƃ��̕]�� > �D�y�s�������ƕ]��

| | bplanZ100_401�@�@�@�E�E�D�y�s�������Ɓy���y��ʏȊ֘A�⏕���Ƌy�ь�t�����Ɓz�ĕ]�����{�v��

| | �@

| | bplanZ100_40Y�@�@ �z�[�� > �s����� > ����E���E�s���^�c > �����@�� > �����@�ֈꗗ > �������ƕ]�������ψ���

| bplanZ100_40Y0�@�@�������ƕ]�������ψ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����F

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�D�y�s�ł́A�������Ƃ̌������y�ю��{�ߒ��ɂ����铧����������w���߂邽�߁A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����10�N�x���������Ƃ̍ĕ]�����s���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�܂��A����22�N�x����́A�قƂ�ǂ̕⏕���Ƃ��Љ�{����������t������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ڍs�������Ƃɍ��킹�āA���̌�t�����Ƃɂ��Ă��A�������ƂɊւ������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ӔC���ʂ����ׂ��]���Ώێ��Ƃɉ����Ă��܂��B

�@

| | bplanZ100_40Y1�@�@ �ό��E�Y�ƁE�r�W�l�X > ���z�E���ʁE���H > ���H > ���H�̐��� > ���H�����̐i�ߕ��Ƃ��̕]�� > �D�y�s�������ƕ]��

| bplanZ100_40Y1A�@ �ό��E�Y�ƁE�r�W�l�X > ���z�E���ʁE���H > ���H > ���H�̐��� > ���H�����̐i�ߕ��Ƃ��̕]�� > �D�y�s�������ƕ]���ɂ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�����G

�@�@�@�@�@�@�@�@1.�Ȃ����ƕ]�����K�v�Ȃ̂��H�i�w�i�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���݂̌������Ƃ́A�����������̂��ƁA��w�̑n�ӍH�v���d�ˁA���ƌ��ʂ̓_���⎖�Ɖ��P�ւ̒�����s�Ȃ����A�����ʓI�E

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����I�Ɏ��{����K�v���������Ȃ��Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ɁA�������Ƃɑ���s���̊S�����܂��Ă���A�s���ƍs���Ƃ̗ǍD�ȃp�[�g�i�[�V�b�v�Ɋ�Â��A���̓������̌���E

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ӔC�̖��m���������߂��Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@2.���ƕ]���̊T�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{���ƕ]���́A���Ƃ̍̑���Ɉ����Ԍo�߂��Ă����H���Ă��Ȃ����Ƃ�A���ƍ̑��㒷���Ԃ��o�߂��Ă��鎖�Ɠ����ĕ]�����A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ƃ́u�p���v���K���ƔF�߂��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�u�������p���v�A�u���~�v����Ȃǂ̌��������s�����̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i1�j�ĕ]���Ώێ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ƍ̑���A5�N�Ԃ��o�߂������_�Ŗ����H�̎���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ƍ̑���A�⏕���Ƃɂ����Ă�5�N�ԁA��t�����Ƃɂ����Ă�10�N�Ԃ��o�߂������_�Ōp�����̎���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����E�v��i�K��5�N�Ԃ��o�߂��Ă��鎖��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ĕ]�����{��A5�N�Ԃ��o�߂��Ă��鎖�Ɓi�������A��t�����Ƃɂ����鉺�������Ƃ�10�N�ԁj

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Љ�o�ς̋}���ȕω��A�Z�p�v�V���ɂ��ĕ]���̎��{�̕K�v��������������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i2�j�Ή����j�̌���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s���́A�D�y�s�������ƕ]�������ψ���ŐR�c���ꂽ�ӌ����ő�����d���A�u���Ƃ̌p���v�A�u�������p���v�A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���~�v�̑Ή����j�����肵�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i3�j�]�������ψ���̌��J�y�ѕ]�����ʂ̌��\�ɂ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ψ���́A�@�y�ш�ʂɌ��J�R�c�Ƃ��Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ȃ��A�ߔN�x�̕]�����ʁA�c���^�A���������s�����ہi�{��2�K�j�ɂ����Č��\���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@3.�ĕ]���̎��_

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i1�j���Ƃ̕K�v�����Ɋւ��鎋�_

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ƃ�����Љ�o�Ϗ���̕ω�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ƍ̑��̍ۂ̑O��ƂȂ��Ă�����v�̌����݂�n����̕ω���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ƃ̓�������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ƃ̓������ʂ₻�̕ω�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ƃ��čĕ]�������{����S���Ƃɂ����Ĕ�p�Ό��ʕ��͂����{

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ƃ̐i����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ĕ]�������{���鎖�Ƃ̐i���傭���A�c���Ƃ̓��e��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i2�j���Ƃ̐i���̌����݂̎��_

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ƃ̎��{�̂߂ǁA�i�����ʂ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i3�j�R�X�g�k�����ֈė��Ẳ\���̎��_

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z�p�̐i�W�ɔ����V�H�@�̗̍p���ɂ��V���ȃR�X�g�k���̉\���⎖�Ǝ�@�A�{�K�͓��̌������̉\��

| �@

| | bplanZ100_40Y2�@�@ �D�y�s�����@�ݒu���i�D�y�s����43���j����F����26�N12��11������60�� �� ����27�N�V��17������31��

| | bplanZ100_40Y2A�@�@ �D�y�s�����@�֓��̐ݒu�y�щ^�c�Ɋւ���v�́@����10/1998�N3��13���@�s������

| | �@

| | bplanZ100_40Y3�@�@�D�y�s�������ƕ]�������ψ���K���iH26/2014/10/06 �D�y�K����68���j

| bplanZ100_40Y3Z�@�@�D�y���s�s�v�擹�H����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����F3�E2�E10��ʁF��19��ʂ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

| | �@

| bplanZ100_40Y3A�@�@�D�y�s�������ƕ]�������ψ���J�Ëc���^�@����27�N�x ��20��@�u�D�y���s�s�v�擹�H���Ɓ@3�E2�E10���@���(�����摤)�v

bplanZ100_40y3A1�@�@�@�Q�l���1�FBbyC�P�[�X�A�Z�X20191007.xlsx

bplanZ100_40y3A2�@�@�@�Q�l���2�FB/C�v�Z�F��BbyC.xlsx]

bplanZ100_40y3A3�@�@�@�Q�l���3�F�a�ؑ������Ԃ̎Z�o���@�@������

�@

| | �@

| bplanZ100_40Y06�@�@�@�@�Љ�{���������v�揑�@����28�N3��28���t�@�k�C���D�y�s

bplanZ100_40Y06A�@�@�@�Љ�{���������v��`�F�b�N�E�V�[�g�@�k�C���D�y�s

| �@

| | �@�Y�����F�@�E�@�k�C������ ��553�� ����24(2012)�N8��31��

| | �@

| bplanZ100_40Y07A�@�@�@ �č���T�� ����27/2015�N�P��23�� ����26�N�x����č�(�H���č�)���̌��ʂɊւ���̒�o�ɂ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����F�@���@���� �y�ؕ��@�ʕ\�@�@�i�y�؍H���j�@��

| �� ��

| �@ | �H��(�Ɩ�)��

| �@ | �_����z(�~)

| �@ | �H ��

| �@ | �_����@

| 56 | �@ | �n�����H���������� 3�E2�E10���

�ΎR�ʁ`���Z�E�K���ʊ�

�d�������a���{�v | �@ | 10,396,050 | �@ | H25.10.25

�`

H26.03.25 | �@ | ��ʋ������D

| |

| �@

| bplanZ100_40Y08�@�@�@�@�Љ�{���������v��`�F�b�N�E�V�[�g�@��F�_�ސ쌧����s

| �@--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | bplanZ100_40Y09

| | �@

| | �@

| | �@

| | �@

| | �@

| | �@--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | �@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@���@�@�@�@�@�@�@�@�g��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

| | �@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@���@�@�@�@�@�@�@�@�g��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

| �@

bplanZ100_40E1�@�@�@�@�@�@�@�@����

| | �@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@���@�@�@�@�@�@�@�@�g��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

| �@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@3.�ĕ]���Ώێ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�@�͐쎖��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�h�ЁE���S��t�����Ɨ��撙���Z�����Ɓ@���Đ� �i�ĕ]�����{��A5�N���o�߂��Ă��鎖�Ɓj

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�@���ۋ������_�s�s��������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s�s�Đ����i���Ɣ�⏕�D�y�s�S�n��@�c��w���Ӓn�搮���A��2���ڒn�������A�n���S�����ۂ�w

| �@

|

| | bplanZ100_41_00�@�@�D�y�s �s���]�����x

| | bplanZ100_41_10�@�@�D�y�s �������ƕ]��

| | bplanZ100_41�@�@�@�D�y�s�������Ɓy���y��ʏȊ֘A�⏕���Ƌy�ь�t�����Ɓz�ĕ]�����{�v��

| | bplanZ100_42�@�@�@�D�y�s�������ƕ]�������ψ���@�ψ�����i����27�N4��1�����_�j

| | bplanZ100_43�@�@�@�@�@�ߔN�x�ĕ]���Ώێ��� �R�c���ʈꗗ

| | �@

| | bplanZ105_00�@�@�@�D�y�s�����@�ݒu���@����26�N10���U������43��

| | bplanZ105_05�@�@�@�D�y�s�������ƕ]�������ψ���K���@����26�N10���U���K����68��

| | �@

|

| | bplanZ200

�@�@�D�y�s�z�[�� > �s����� > �����E�s�EIR�E�o�[

| | �@

| | bplanZ210

�@�@�D�y�s�z�[�� > �s����� > �����E�s�EIR�E�o�[ > �D�y�s�̍���

| | �@

| | bplanZ210

�@�@�D�y�s�z�[�� > �s����� > �����E�s�EIR�E�o�[ >�D�y�s�̍���> �\�Z�E���Z

| bplanZ210A

�@�@�@�E�E�E�E�@28�N�x�\�Z�@�@�����F�y�ؔ�

| �Ώo:�� | 28�N�x�\�Z�z | 27�N�x�\�Z�z | ��r���� | ������

| ��~ | ���z �` | �\���� | ���z �a | �\���� | A-B | ��

| 7 �y�ؔ� | 109,691,096 | 11.7 | 102,083,156 | 11.3 | 7,607,940 | 7.5

| | �Ώo���v | 936,550,000 | 100.0 | 901,037,127 | 100.0 | 35,512,873 | 3.9

| | |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ǁF�y�ؕ��@�����@��~

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ʈ��S�{�ݐ�����F���������C�������ǁ@�@�@�@�@�@�v���z�@2,775,696�@�@�ŏI����z�@2,775,696

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���H���ǁ@���H���ǁF�d���ޒn�����C�ܑ����ǁ@�@�@�@�v���z�@6,946,110�@�@�ŏI����z�@6,946,316

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

| | bplanZ210B

�@�@�@�E�E�E�E�@27�N�x�\�Z

| | bplanZ210C

�@�@�@�E�E�E�E�@26�N�x�\�Z�E���Z

| | bplanZ210D

�@�@�@�E�E�E�E�@25�N�x�\�Z�E���Z

| | �@

| | bplanZ260

�@�@�D�y�s�z�z�[�� > ���炵�E�葱�� > �����E������ > ���� > �D�y�̐������� > ���� > ����28�N�x�i2016�N�x�j�\�Z�Ґ����j�̊T�v

�@�@

| | �@

| | bplanZ280

�@�@�D�y�s�z�[�� > ���炵�E�葱�� > ��� > �s�c��� >�����@�F�s�d�E�n���S

| | �@

|

| | bplanZ300

�@�@[�Q�l����]�@�k�C���e���ʗʂ̃g�b�v10�@�@�@�����ȁ@�k�C���J����

| | �@

|

| | bplanZ400

�@�@[�Q�l����]�@�E�� �m�P�n�Ȋw�ғ��_���k�C����w�@�@�@����Ronza

�@�@�@�@�m�Q�n�Ȋw�ғ��_���k�C����w

| | �@

| | �@

|

bplanZ6000X�@�@���@�n���c��֘A���@��

| �@

| | bplanZ500

�@�@[�Q�l����]�@�D�y�s��K�W

| | �@

| | �@

|

| | bplanZ6500�@�@���@�s�c���� �֘A���@��

| | �@

| | bplanZ6511�@�@�@�@�D�y�s�c���{��� �������

| | bplanZ550

�@�@�@�@ �D�y�s�c���{��� ����25/2013�N�Q��26������Q��

| bplanZ6512�@�@�@�@�@�����F�@�D�y�s�c���{���

�@�����F

�@�@�F

�@�@�ߔN�A�n��̂��Ƃ͒n�悪���߂�s����������������Ƃ����n�������Љ��ւ̓]�����i�߂��Ă���B

�@�@�s���ۑ肪���G���x�����钆�ŁA�{�s�c��A�����̌����ƐӔC��S�����ߎw��s�s�̋c��Ƃ��āA

�@�@�s�����̑��̎��s�@�ւɑ���Ď��y�ѕ]�����тɐ���̗��ċy�ђȂNjc��ʂ����ׂ��@�\��

�@�@�ő���ɔ������Ă������߂ɂ́A�{�s�c��̂��������`�����d�Ȃ���A����ŁA�ЊQ���ɂ�����

�@�@�c��̖����܂���ȂǁA�����̘g�g�݂ɂ͂Ƃ���Ȃ��_��Ȏp���������A����̉��v�y��

�@�@�@�\�����Ɍp���I�Ɏ��g��ł����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�@

�@�@����āA�D�y�s�c��́A�s���A�s�c��y�юs���A���̎O�҂̊W�̒����A�{�s�c��y�і{�s�c��c����

�@�@�ʂ����ׂ��������m�����A������s���Ƌ��L���邱�Ƃ�ʂ��āA�s���̕����ɓI�m�ɉ�����c���

�@�@�݂������ɒNj����A�n�������̖{�|�ł���s�̔��W�y�юs�������̌���Ɋ�^���邱�Ƃ𐾂��A

�@�@�{�s�c��ɂ�����ō��K�͂��邱�̏��𐧒肷��B

�@�@

�@��P�� ����

�@�@�@�i�ړI�j

�@�@�@��P�� ���̏��́A��\���ɂ�����D�y�s�c��i�ȉ��u�c��v�Ƃ����B�j�y�юD�y�s�c��c��

�@�@�@�@�@�@�@�i�ȉ��u�c���v�Ƃ����B�j�̖������𖾂炩�ɂ���ƂƂ��ɁA�c��Ɋւ����{�I������

�@�@�@�@�@�@�@��߂邱�Ƃɂ��A�s���̕����Ɋ�Â��A�s�̔��W�y�юs�������̌���Ɋ�^���邱�Ƃ�

�@�@�@�@�@�@�@�ړI�Ƃ���B

�@�@�@�@�@�@�@

�@��Q�� �c��

�@�@�@�i�c��̖����j

�@�@�@��Q�� �c��́A���Ɍf���������S�����̂Ƃ���B

�@�@�@�@�@(1) �c�āA����y�ђ�̐R�c�A�R�������тɂ����̋c�����s�����ƁB

�@�@�@�@�@(2) �s�����̑��̎��s�@�ցi�ȉ��u�s�����v�Ƃ����B�j�̎����̎��s�ɂ��āA�Ď��y�ѕ]����

�@�@�@�@�@�@�@�@�s�����ƁB

�@�@�@�@�@(3) �s���̉ۑ蓙�ɂ��Ē����������s���A����̗��ċy�ђ��s�����ƁB

�@�@�@�@�@(4) ����͊W�s�����Ɉӌ������o����ق��A���c�ɂ��c��̈ӎv��\�����邱�ƁB

�@�@�@�@�@

�@�@�i�c��̊��������j

�@�@��R�� �c��́A�O���ɋK�肷��������ʂ������߁A���Ɍf���錴���Ɋ�Â���������B

�@�@�@�@�@(1) ��\���̉��A�{�s���ӎv�����S���c���@���Ƃ��Ă̐ӔC�����o���A���̋@�\���ő����

�@�@�@�@�@�@�@�@�������邱�ƁB

�@�@�@�@�@(2) ���l�Ȏs���ӌ����[���ɔc��������ŁA�s���̑�\�Ƃ��Č����������ȋc�_�A�R�c�A�R���������A

�@�@�@�@�@�@�@�@�ӎv������s�����ƁB

�@�@�@�@�@(3) �s�����Q�����₷���J���ꂽ�c��^�c���s���ƂƂ��ɁA�c����ɂ��āA�s���ւ̐����ӔC��

�@�@�@�@�@�@�@�@�ʂ����A�ϋɓI�ɏ����J��i�߂邱�ƁB

�@�@�@�@�@(4) �s���̕����ɓI�m�ɉ�����c��݂̍������ɒNj����A�c��̉��v�Ɍp���I�Ɏ��g�ނ��ƁB

�@�@�F

�@�@�F

�@�@�i�s���Q���j

�@�@��P�T�� �c��́A�s���̈ӌ����c����ɔ��f���邱�Ƃ��ł���悤�A���Ɍf������@���̑��̕��@�ɂ��A

�@�@�@�@�@�@�@�s���̋c����ւ̎Q���𐄐i������̂Ƃ���B

�@�@�@�@�@(1) ������y�юQ�l�l�̐��x���̊��p�ɓw�߂邱�ƁB

�@�@�@�@�@(2) ����y�ђ��o���ꂽ�Ƃ��́A�����������ɏ������邱�ƁB

�@�@�@�@�@(3) ����y�ђ�̐R���ɍۂ��A�����Ƃ��āA���̒�o�҂̈ӌ����@���݂��邱�ƁB

�@�@�F

�@�@�F

�@�@�i�L��y�эL���̏[���j

�@�@��P�U�� �c��́A�s���ɊJ���ꂽ�c��̎����̂��߁A���l�ȏ�M��i��p���āA�c����ɂ���

�@�@�@�@�@�@�@�ϋɓI�ȍL����s�����̂Ƃ���B

�@�@�@�@�@�Q �c�����͉�h�́A�c��A�ӌ������A�ӌ����擙�ɂ��s���̈ӌ���c��������̂Ƃ���B

�@�@�@�@�@

�@�@ �i�{��c�y�шψ���̌��J�j

�@�@��P�V�� �c��́A�{��c�y�шψ�����������J���A�K�v�Ȏ������s���ɔz�z����ƂƂ��ɁA�s�����T������

�@�@�@�@�@�@�@���₷�����̈�w�̏[���Ɏ��g�ނ��̂Ƃ���B

�@�@�@�@�@�Q �c��́A�{��c�y�шψ���̉�c�^�����J���A�ӎv����ɌW��ߒ��ƌ��ʂ𖾂炩�ɂ�����̂Ƃ���B

�@�@�@�@�@

�@�@�i�s�����Ƃ̊W�j

�@�@��P�W�� �c��́A��\���̉��A�s�����ƓƗ��Γ��ȗ���ŋْ�����W��ێ����A�s�����̎�����

�@�@�@�@�@�@���s�ɑ���Ď��y�ѕ]�����s���ƂƂ��ɁA����̗��ċy�ђ�ʂ��āA�s�̔��W�y�юs��

�@�@�@�@�@�@�����̌���̂��߂Ɋ���������̂Ƃ���B

�@�@�@�@�@�@

�@�@ �i�c��ւ̐������j

�@�@��P�X���s�����́A�v��A����A�{�����͎��Ɓi�ȉ��u�v�擙�v�Ƃ����B�j�𗧈Ă��A���͕ύX����Ƃ��́A

�@�@�@�@�@�@�@���̌v�擙�̘_�_�m�ɂ��A���A���������߂邽�߁A�v�擙�̓��e�Ɋւ���K�v�Ȏ�����

�@�@�@�@�@�@�@�쐬���A�c��֓K���K�ȕ��s�����̂Ƃ���B

�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�i�Ď��y�ѕ]���j

�@�@��Q�O�� �c��́A�c���A�����A�������̑��̌������s�g���邱�Ƃɂ��A�s�����̎����̎��s���A�K������

�@�@�@�@�@�@�@�����ɁA�y�ь����I�ɍs���Ă��邩�ǂ������Ď�����ƂƂ��ɁA���̌��ʋy�ѐ��ʂɂ���

�@�@�@�@�@�@�@�]�����A�K�v�ƔF�߂�Ƃ��́A�K�ȑ[�u���u����悤���߂���̂Ƃ���B

�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�i����̗��ċy�ђj

�@�@��Q�P�� �c��́A�c����Ăɂ����̐���A���c�A���^����ʂ��āA�ϋɓI�ɐ���̗��ċy�ђ����s��

�@�@�@�@�@�@�@���̂Ƃ���B

�@�@

�@��U�� �c��̋@�\�����y�ыc����v

�@�@�i�c��̋@�\�����y�ыc����v�j

�@�@��Q�Q�� �c��́A�s�����̎����̎��s�ɑ���Ď��y�ѕ]�����т� ����̗��ċy�ђȂǂ̋c��@�\��

�@�@�@�@�@�@��������ƂƂ��ɁA����̉��v�Ɍp���I�Ɏ��g�ނ��̂Ƃ���B

�@�@�i�c�������̊g��j

�@�@��Q�R�� �n�������@�i���a�Q�Q�N�@����U�V���j��X�U���Q���̋K��Ɋ�Â��c��̋c�������ɂ��ẮA

�@�@�@�@�@�@�@�s���̕����ɉ�����s���^�c�������ł���悤�A�ʂɏ��Œ�߂��B

�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�i���I�m���̊��p�j

�@�@��Q�S�� �c��́A�{��c���ɂ�����R�c�̏[���A����̗��ċy�ђ@�\�̋������тɐ���̌��ʂ̕]����

�@�@�@�@�@�@�@�����邽�߁A�n�������@��P�O�O���̂Q�̋K��Ɋ�Â����I�����ɌW�钲����ϋɓI�Ɋ��p����

�@�@�@�@�@�@�@���̂Ƃ���B

�@�@�@�@�@�Q �c��́A�K�v�ɉ����Đ��I�m����L����ғ��ō\�����钲���@�ւ�ݒu���邱�Ƃ��ł���B

�@�@�@�@�@

�@�@�i�����g�D�̐ݒu�j

�@�@��Q�T�� �c���́A�c��̋@�\�����y�щ��v�Ɍp���I�Ɏ��g�ނ��߁A�c���ō\�����錟���g�D��ݒu����

�@�@�@�@�@�@�@���Ƃ��ł���B

�@�@�F

�@�@�F

�@��W�� �c����Ǔ�

�@�@�i�c����ǁj

�@�@��Q�V�� �c��́A����̐���̗��ċy�ђ@�\���������A�c������~�������ʓI�ɍs�����߁A

�@�@�@�@�@�@�@�c����ǂ̋@�\�y�ёg�D�̐��̋�����}����̂Ƃ���B

�@�@

�@�@��R�O�� �c��́A���̏��̎{�s��A�K�v������ƔF�߂�Ƃ��́A���̏��̌��������s���B

�@�@

|

| | �@

| | bplanZ6513�@�@�@�@�D�y�s ����E��ɂ���

| | bplanZ6513A�@�@�@�@�D�y�s�c��� �戵�v�j ���� �ߘa�U/2024�N�U��20��

| | bplanZ6513B�@�@�@�@�D�y�s ��I�����C����o�t�H�[��

| | bplanZ555

�@�@�@�@ �D�y�s�c���c�K��

| bplanZ6514�@�@�@�@�����F�@�D�y�s�c���c�K��

�@�����F

�@�@��P�́@����

�@�@�i�Q�W�j

�@�@��P���@�c���́A���W�̓����J��荏�O�ɋc�����ɎQ�W���A���̎|���c���ɒʍ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�@�i���Ȗ��͒x���̓͏o�j

�@�@��Q���@�c���́A���̂̂��ߏo�Ȃł��Ȃ��Ƃ��A���͒x�����悤�Ƃ���Ƃ��́A���̗��R��t���A�����̊J�c����

�@�@�@�@�@�܂łɋc���ɓ͂��o�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B